【iU B Labプロジェクト紹介】 重要な社会インフラであるモビリティを軸に 地域の社会課題を浮き彫りにし 解決策を社会実装する

iUは、ICTやビジネススキルを活用して社会課題を解決し、世の中に新しいサービスやビジネスを生み出すイノベーターを育成する大学です。その研究所であるB Labでは、iUの教員が主導する多彩なプロジェクトが日々進行しています。

今回は2025年4月からiUの教員に就任された株式会社NearMe(以下、ニアミーとする)の代表取締役社長である髙原幸一郎 氏(▲写真1▲)にお話を伺いました。髙原氏が主導するプロジェクト「モビリティ・ソーシャルデザイン学」とは、重要な社会インフラである移動手段(モビリティ)を軸に地域の社会課題を浮き彫りにし、解決策を導き出して社会実装していく取り組みです。具体的にどのようなプロジェクトが進行しているのでしょうか。B Lab所長の石戸奈々子(▲写真1▲)が、お聞きしました。

写真1●株式会社NearMe 代表取締役社長 髙原 幸一郎 氏とB Lab所長 石戸 奈々子

モビリティを軸に社会をデザインし地域課題に向き合う

石戸:「『モビリティ・ソーシャルデザイン学』は、モビリティとソーシャルデザインをテーマにしたプロジェクトですね。具体的にどのようなプロジェクトなのか詳細を教えていただけますか」。

髙原氏:「プロジェクト名は『モビリティ・ソーシャルデザイン学』です。プロジェクトの詳細についてご説明する前に、本プロジェクトとも関連するニアミーの取り組みについてお話しします。ニアミーは地域の課題の解決を目指すソーシャルデザインカンパニーです。独自のAIを活用し、『シェアによって、おトクでスムーズ』な移動体験を提供するシャトルサービス『ニアミー』を提供しています。その一環として、AIがルートを最適化して利用者とマッチングし、羽田空港、成田空港など全国主要空港と自宅やホテルとをドアツードアで移動できるシェア乗り(相乗り・乗合)サービスのエアポートシャトルなどを展開しています。

地域課題にはさまざまなものがありますが、多くの地域では『移動』に関する課題がとても大きく、かつ顕在化しているのが現状です。そこで移動手段、つまりモビリティの軸で地域を捉え、その視点で持続可能な仕組みを探究し、解決策を導き出す、そのうえで、その解決策をある地域で社会実装し、成果を全国へと横展開していく、こうした取り組みがこれからはとても大切になるのではないかと考えました。

ここで重要となるポイントは、移動手段、つまり自動運転車など最新のモビリティを開発することにフォーカスするのではなく、モビリティを軸に『社会をデザインしていく』ことに重きを置いていることです。モビリティを軸に社会をデザインし、地域課題に向き合う、そうした取り組みを実践するプロジェクトです」。

石戸:「たしかに移動手段、モビリティは、さまざまな地域で大きな課題となっています。モビリティを軸に地域課題を解決するということは、身近な例では免許を返納された高齢者の方々に移動手段を提供する、インバウンド観光客の増加で移動手段の確保が困難になっている問題を解決するといったこともその一環でしょうか」。

髙原氏:「そういった課題は、まさにコアなテーマになりそうですね。免許を返納した高齢者や観光客だけでなく、例えば子育て世代の方々にお子さんを連れていても移動しやすい手段を提供するといったこともテーマになります。さまざまな局面でのドアツードアの移動をテーマに、課題を解決していく方法を探っていきたいと考えています。

こうした課題解決を考えたとき、1つの仮説として1人が1台のタクシーに乗って移動するというより、1台に複数人が乗り合わせる、『ミニバスのような車両を多人数でシェアして移動していく世界』を作っていかないとならないと考えています。タクシー業界がドライバー不足に直面している中にあっては、そういった乗り方を当たり前にしていかないとならないでしょう。1人1台の自家用車を活用したライドシェアではなく、1台に複数人を乗り合わせるライドシェアにフォーカスして取り組むべきだと考えています」。

石戸:「確かにタクシーに乗るときに、前に並んでいる人と『このタクシーをシェアできたらいいのに』と思うことは、良くありますよね。同じ方向に行く複数人で乗り合えるというイメージですよね」。

髙原氏:「それをAIの技術を使ってうまくマッチングできるようにしたのがニアミーの仕組みです。その仕組みをより広くさまざまな地域で実装できるように、iUでプロジェクト化することで、より広めていくことができると思っています」。

移動手段の課題解決には「量より質」のアプローチが不可欠

石戸:「ライドシェアに関しては、日本は他の国に比べて規制が厳しいと思います。そうした中で、髙原さんはどのようなことを目指していらっしゃるのですか」。

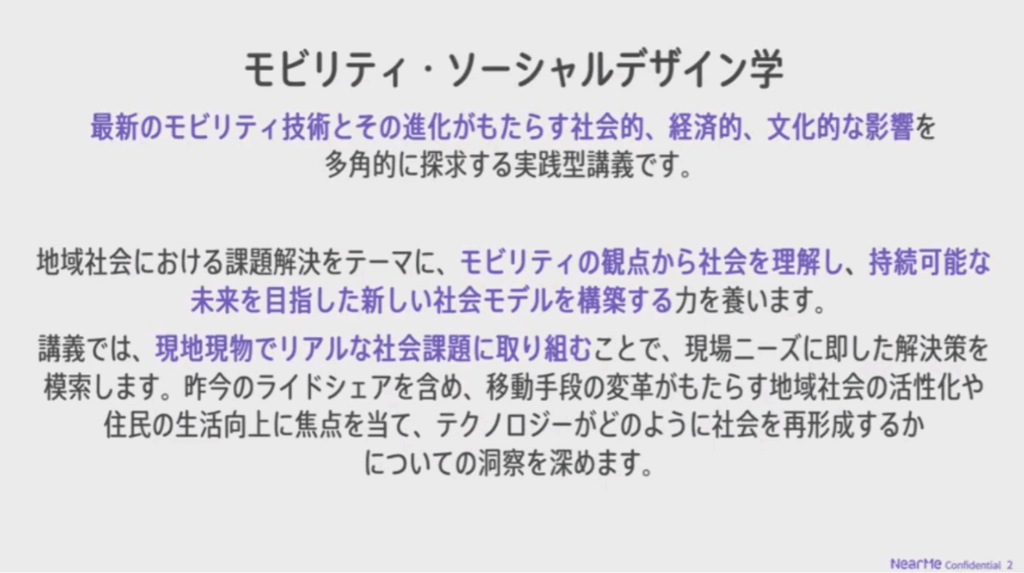

髙原氏:「構想としては、モビリティ・ソーシャルデザインを学問としてより深めていきたいと考えています。モビリティといえば電車、バス、タクシーとありますが、今、求められているのは鉄道やバスの路線で街づくりをしていくことだけではなく、普段、街を移動するとき、街の中で生活していくときに、どのようにしたらモビリティが社会により貢献していけるか、地域課題に対して向き合っていけるのかを考えることです。これがやはり大きなテーマになるでしょう。(▲写真2▲)

写真2●モビリティ・ソーシャルデザイン学とは

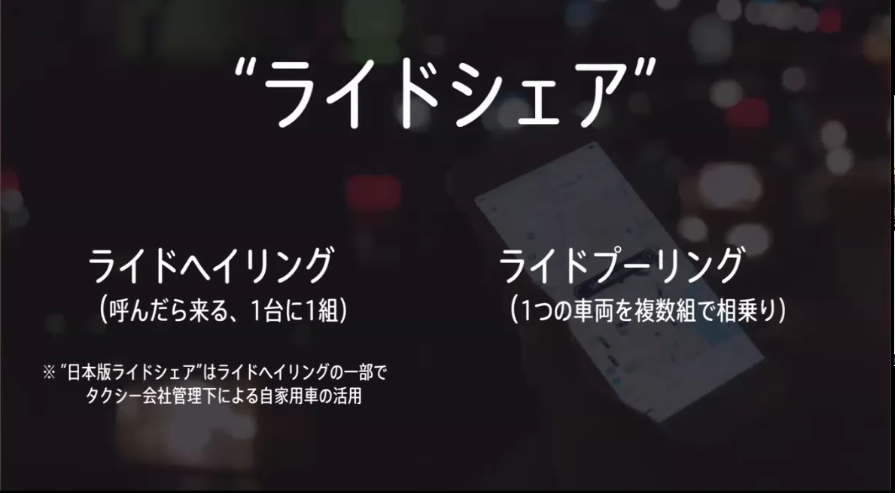

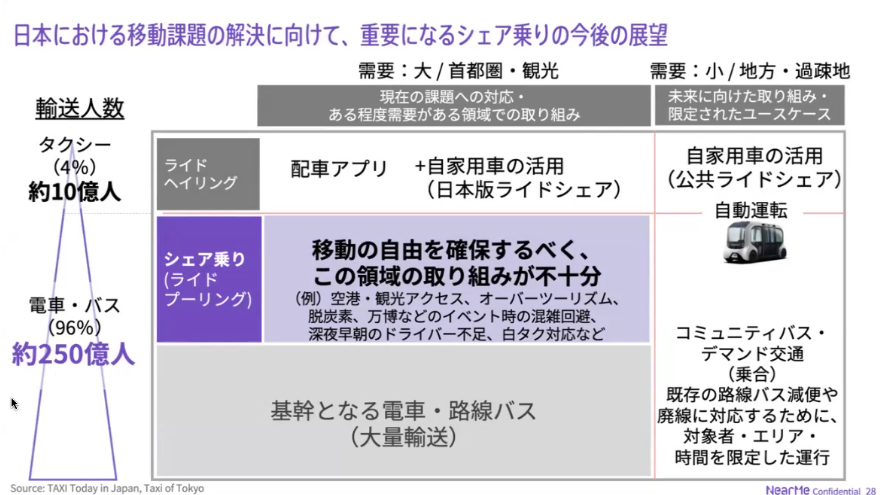

免許を返納した高齢者の方々や観光客、子育て世代の方々の移動手段の問題などドアツードアにまつわる移動は非常に深刻です。この移動手段の課題の解決策の一つがライドシェアです。多くの人たちがイメージするライドシェアは、欧米ではライドヘイリングと呼ばれることが多いですね。一方で1台に複数人が乗り合わせるのはライドプーリングです。広義ではこの2つを合わせてライドシェアと呼んでいます。(▲写真3▲)

写真3●ライドシェアの概念

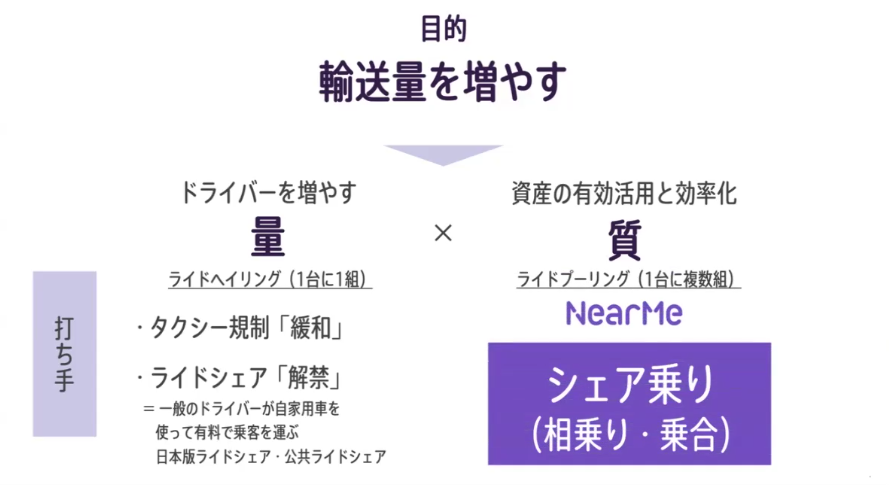

日本におけるライドシェアの課題としては、『輸送量全体を増やす』必要があります。そのためのアプローチには、量的と質的の2つがあります。量的なアプローチでは、自家用車を活用した日本版ライドシェアが2024年4月からスタートしていて、さらに、タクシーも既に20万台ぐらいが稼働していて、それがライドシェアのアセットとして活用できます。これらを考え合わせると、量的アプローチとして今後、増やし続けることが移動課題を解決することに繋がるとは言い切れず、むしろライドプーリングのように既にあるアセットを有効活用する質的アプローチのほうが重要ではないかと考えています。(▲写真4▲)

写真4●これからはライドプーリングで既存のタクシーなどを有効活用する質的アプローチが重要になる

質的アプローチは、1台に複数人を乗り合わせる方法です。自家用車を活用する方法もありますが、我々はタクシーとタクシードライバーを有効活用し、車両自体も少し大きくしてバンタイプにするなどして、なるべく多くの人が乗り合わせできるような取り組みを進めていきます。こうした取り組みを進めていくことで、ドライバー不足への対応も図れるほか、今後の移動手段に関する新しい選択肢を広げていくことにもなると考えています」。

石戸:「私もタクシーを待っているときなど、相乗りした方がいいのにと思うことはあります。こうしたライドプーリング、相乗りやシェア乗りについては、多くの人がそういう機能があればいいのにと考えたことはあると思います。しかし今まで、実用化されてこなかったのは何がハードルだったのですか」。

髙原氏:「まずは規制です。タクシーは基本的に1人で1台を貸し切る乗り方が前提で、その想定でさまざまな規制がありました。そうした中、2021年11月に相乗りが解禁されるなど規制が緩和されつつあります。今後、さらにタクシーは有効活用できるでしょう。こうした規制があったことがライドプーリングが広がらなかった理由の一つですが、もうひとつ技術的な側面もあります。

タクシー乗り場で誰かが『皆さんどの方面に行きますか』と声を上げたら実現できるかもしれませんが、なかなかそうはいきませんよね。隣の見知らぬ人に声をかける勇気のある人がどれだけいるのか、そうしたことも含めてサービスとして成立させるには技術的な難しさがありました。それがAIやマッチングといったテクノロジーの進化によってできるようになったのです。規制緩和とテクノロジーの進化により、ライドプーリングが広がりつつあるのです。

ここまでの話を少しまとめますと、まずは背景としてライドシェアが求められるようになってきました。しかし、1人1台のライドヘイリングを増やすという量的アプローチではドライバー不足などの問題もあって課題を解決できそうもなく、規制緩和や技術の進化にともない『質を高めていこう』という取り組みが求められてきていると思っています」。

石戸:「規制緩和がなされ技術的にも進歩し、需要も高まっていったのですね。ニアミーを立ち上げられたのも、それらの3つが揃ったタイミングだったのだと思いますが、規制に関しての制度改正の働きかけなどもニアミーで取り組まれたのですか」。

髙原氏:「タクシー相乗り制度については、ニアミーを立ち上げる以前から国でも取り組む方向として決まっていました。ただし、実際にどういった形で実施するか、どう社会実装するかについては国土交通省や関係者と話し合いながら進めたことで実現できたと思います」。

「シェア乗り」の導入でタクシー会社は売上げが増え生産性も高まる

石戸:「規制緩和の方向性が見えていたからこそ、ビジネスとしてはスタートしたけれども、いざやろうとすると当然のことながらルールだけではない色々なしがらみもあったと思います。行政との関係だけでなく既存のタクシー会社などとの関係もあったかと思いますが、どのようなハードルがあり、どのような対話をしてクリアしていったのでしょうか」。

髙原氏:「行政との関係では、先ほどご説明したように実際にどういった形で実施するか、社会実装するにはこういう形でやるのが良いと考えているといったことを国交省をはじめ関係者の方々と話し合いました。

関係者としては、大きく2つあります。1つは、交通事業者である運行会社やタクシー会社、バス会社などです。彼らにとってライドプーリングは新しい乗り方ではありますが、こういうことまでしないとドライバー不足への対応や市民の移動の維持そのものができなくなってしまうということを丁寧に話して、コミュニケーションを図りました。

ライドプーリングは、すぐに実行できることではないうえに、みなさん普段のタクシーやバスの運行もあります。そうした中で、新しいことを実践していただくには、その意義や意味合い、具体的にどういうことなのかといった内容の理解を含めてとても時間のかかることでした。丁寧にタクシー会社やバス会社とコミュニケーションをとりながら、ライドプーリングをしないと会社を維持できないことを説明し、タクシー利用者以外が使える状態になることへの可能性を感じていただけるように実証実験をすることで徐々に理解が進み、スタートできたのです。こうして地域で実現できるとそれが事例になり、その事例をもとに次のエリアでも実践してみようという話になり、広がっていきました」。

石戸:「タクシーやバスなど移動手段に対する需要と供給のミスマッチが起こり始めていたタイミングだったからこそ導入できたところもあったと感じます。同時に、より多くの方々が一緒に長距離を乗ってくれるとしたらビジネス的にもタクシーの稼働率が上がっていくわけですから、結果としてはWin-Winなのではないかと思います。実際、ビジネス的にもプラスになっているデータもあるのでしょうか」。

髙原氏:「あります。じつは、公共交通機関を使う人の中でのタクシー利用者はわずか4パーセント程度にすぎません。96%は電車やバスなどタクシー以外の公共交通機関の利用者です。先ほどから申し上げているライドヘイリングや日本版ライドシェアリングと呼ばれている領域はわずか4パーセントのタクシー利用者に関することで、ライドプーリングが対象としているのはタクシー以外の電車やバス、観光客の移動の足となる乗り物を使う96%の人たちです。

つまり、タクシー会社など交通事業者にとっては、タクシーを使わない領域の人たちにもアプローチして利用者を増やすことができます。新しいお客様が増えているという実績もでているほか、実際に運行すると複数人で乗り合わせるので、1運行あたりの距離が伸びます。タクシー会社にとっては売上げが増え、生産性が上がるのです。(▲写真5▲)

写真5●タクシー以外の電車やバスなどの利用者にアプローチすることが大切

また、ドライバーが不足している深夜や早朝などの時間帯においてシェア乗り(ライドプーリング)をすれば、少ないドライバーで多くの人を運べるようになります。現在、我々が注力しているのは空港向けのサービスですが、空港だけでもすでに倍以上の輸送量を生み出しています。

タクシーは1運行で平均1.3人ぐらいしか乗車していません。それから考えると平均3人が乗車することで倍以上の輸送量となるので、ドライバー不足への対策として有効と思える実績がでていると考えています」。

大型車両のシェア乗りを「当たり前」にし未来の自動運転の世界に繋げる

石戸:「確かに空港に行くのはもっともニーズがありそうですね。これまで1運行で平均1.3人ぐらいの乗車率とおっしゃっていましたが、平均で何人ぐらいになると、モビリティ事業がうまく世の中を支えるようになるとお考えですか」。

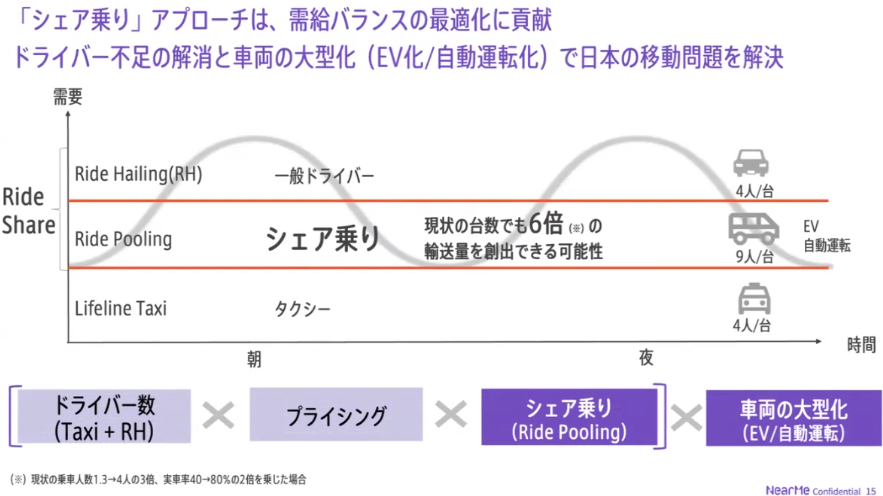

髙原氏:「そういう捉え方は、まだしていません。我々が今、考えているイメージでは、現在のタクシーの台数でも6倍ぐらいの輸送量を確保できると考えています。ほとんど1人しか乗っていないタクシーに対して、例えば4人乗れば3倍ぐらいになります。あわせて、乗車率を倍にできただけでも2倍になります。理論値になりますが、1人を4人にして、乗車率を2倍にすれば6倍ぐらいの輸送量を創出できます。さらに、タクシーを大型化してシェア乗りでサービスを展開すれば、おおかたの移動需要はまかなえますし、世の中の移動課題とされているものはかなり解決できると考えています。(▲写真6▲)

写真6●シェア乗りと乗車率の向上で6倍ぐらいの輸送量を創出できる

石戸:「6倍は画期的ですよね」。

髙原氏:「現時点でも倍の輸送量は作れているので、それが3~4倍にはなるでしょう。目指したいのは6倍ぐらいです。これは、車両自体のサイズも大きくしなければいけないという課題もありますが、そこまでは狙うことができます。

ベースラインとして全国に約20万台存在するタクシーをシェア乗りにして車両を大型化していけば6倍の輸送量を確保できます。さらにタクシーが本当に走っていない地方や深夜の時間帯にはシェア乗りを活用することで、移動体がスムーズに有機的に繋がっていきます。そうすることで、さまざまな課題が解決できます。それが最終的には自動運転の世界に繋がっていくと思っています。

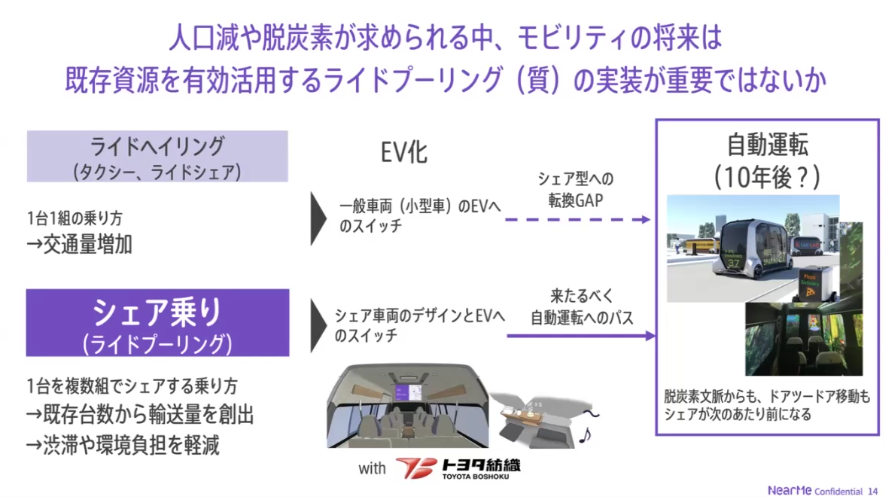

自動運転の世界とはタクシーのロボット化するのではなく、ミニバスのような大型車両を自動運転化する世界観だと思います。私がイメージしている自動運転のドアツードアの世界です。そこから逆算した今を考えると、自家用車でのライドヘイリングを拡充していくより、大型車両のシェア乗りを今から当たり前にしていくほうが未来の自動運転につながっていく世界になっていくと思っています。こういったサービス設計をすることで、シェア乗りが社会的に受けられて当たり前になり、そこからハードウェアがEV化していき自動運転車になっていく、その流れがこの先の自動運転の世界に繋がっていくと想像しています」。(▲写真7▲)

写真7●大型車両によるシェア乗りを当たり前とすることが未来の自動運転の世界に繋がる

石戸:「面白いですね。確かに今のタイミングからシェア乗り文化を作っておくことによって、10年後、20年後のモビリティのあり方のデザインが大きく変わる可能性がありますね」。

髙原氏:「しかも、そのユースケースが豊富なのは日本なのです。高齢化が進み、ドライバー不足も深刻です。ユースケースを社会実装できるフィールドが日本にはあるのです。日本がもしかしたら世界に先駆けて新しいモビリティの在り方を社会実装したモデルになれるかもしれません。シェア乗りといった乗り方自体を先行して作り、そのハードウェアも含めて仕組み全体を将来的には世界へ日本から発信できる可能性もあると思っています」。

石戸:「課題先進国日本だからこそ、新しいモビリティの在り方を構築し、世界に発信していくということですね。壮大です」。

髙原氏:「大きくはそこまではやり遂げたいと思っています。ただ、そのステップはいくつかありますので、まずはタクシーという既に存在するアセットをしっかり活用してシェア乗りにしていくサービスを作っていきます。それを私たちはモビリティ・ソーシャルデザインという形でプロジェクト化して、さまざまな地域でモデルを作りたいと考えています」。

石戸:「今の話を実現しようとすると、ある程度広域で、街としての実装として取り組んでいく必要があると思います。これまでさまざまな実証実験を繰り返されている中で、地域の良い取り組み事例はありますか」。

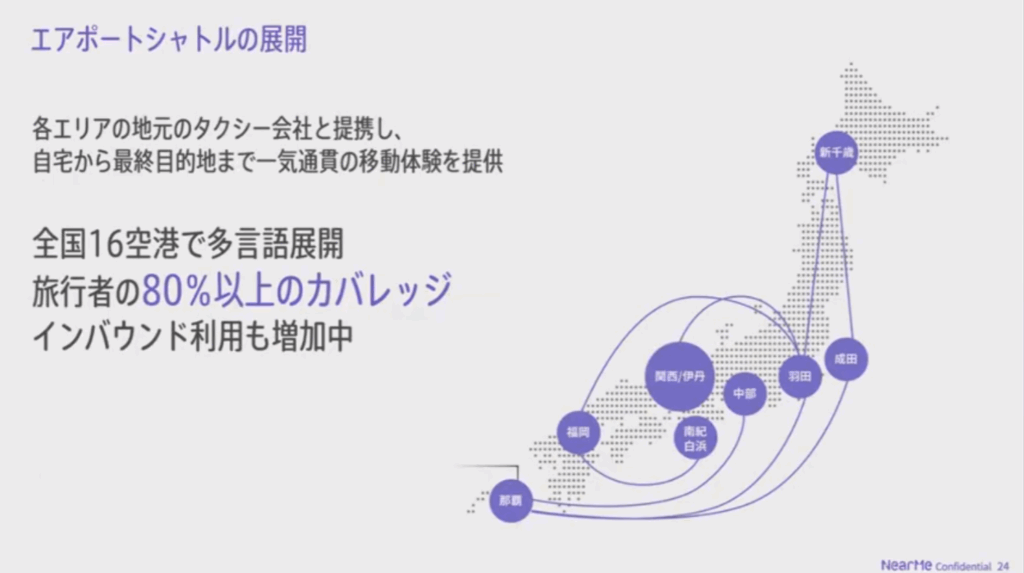

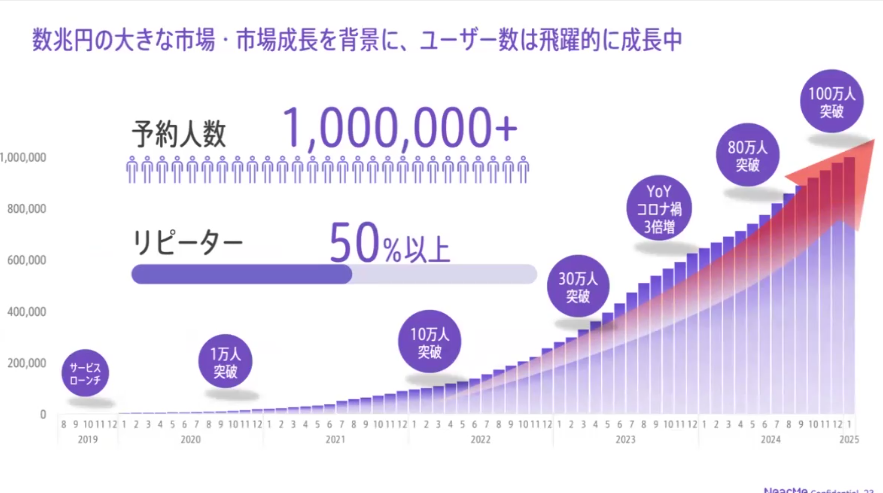

髙原氏:「空港での取り組みが一つの事例としてあります。空港は年間3億人以上使う施設ですので、一定の人が集まっています。行きでも帰りでも着地か出発地かのどちらかが空港になるので、マッチングもしやすいという特性があります。空港を対象としたエアポートシャトルのサービスは現在、利用者が100万人以上に達しました。全国16空港で利用でき、多言語化もして旅行者の8割ぐらいが利用できる状態です。(▲写真8/写真9▲)

写真8●ニアミーの主力サービス「エアポートシャトル」の状況

写真9●利用者はすでに100万人以上に達している

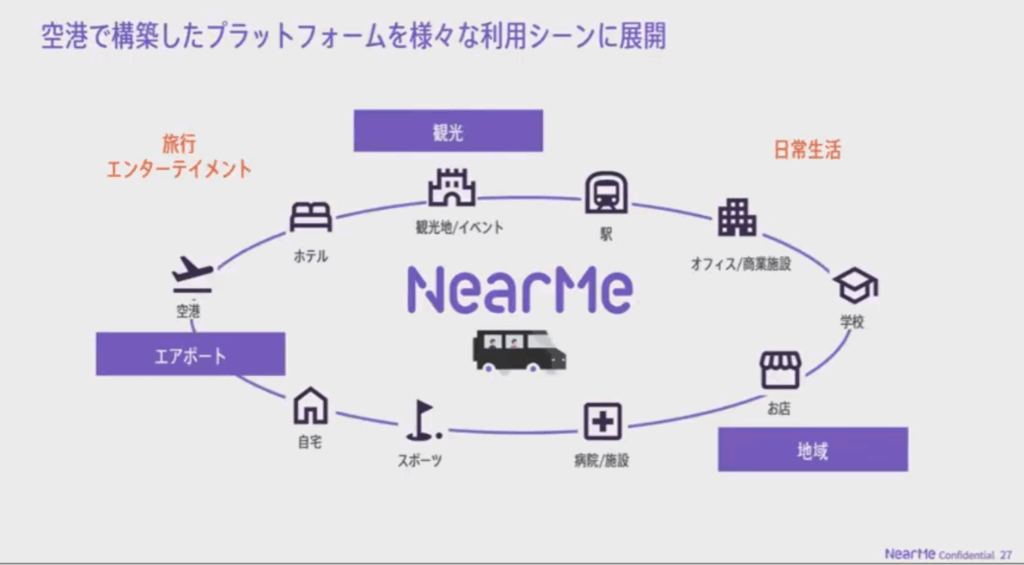

これがファーストステップで、さまざまな地域で『空港のアクセス改善』をテーマに取り組みました。現在では、空港からスタートした仕組みを横展開して、観光の足や地域の足に徐々に広げているかたちです。これをまさにiUでのプロジェクトで、さまざまな地域にあったモデルを作っていくことで進めていきたいと考えています。(▲写真10▲)

写真10●空港から始まったサービスを観光や地域の課題解決に横展開

シェア乗りで空港や観光アクセス型のモデルを作り、廃線や減便になったバスの移動手段の解決方法として、このシステム自体を自治体に提供することを始めています。そうすることで持続可能な地域の移動のあり方にも貢献できますし、一定需要があるところでバスを補完していくような流れにもなります。空港で作った仕組みをさまざまなユースケースに広げているステータスとなっています」。

モビリティの課題が解決されれば住みたいまちに住み続けることが可能に

石戸:「良いことづくしの提案だと思います。少し視点を変えまして、ビジネスとして既にダイナミックに展開されている中で、大学と連携をすることの価値や意味はどこにありますか」。

髙原氏:「1つめは時間軸、2つめはインパクトです。スタートアップには、どうしても株主などステークホルダーからスピード感が求められ、とにかく収益性の高いところから手を付けなければなりません。

ただ、本当に社会的な課題を持っているのは地方部であり地域です。地方や地域は課題が多いのに、需要が少ないためにビジネスとしては成立しにくい。つまり、課題とビジネスは反比例するのです。

こうしたジレンマがある中、課題にしっかりと向き合うには、公的な立場で腰を据えてしっかりと取り組む必要があると考えています。そう考えると、スタートアップに求められるスピード感とは異なる時間軸のもと、公的な立場で取り組めるのが大学であると考えています。

もう1つ、インパクトという視点では、一つの企業としてできることにはある意味、限界があるでしょうが、大学なら他の大学も一緒に研究できるかもしれませんし、自治体とも取り組みやすくなるかもしれません。国とも取り組みやすくなるかもしれません。かなり長くかかるテーマですので、大学発でどこかの地域やユースケースを決めて取り組むことに意義があると考えました」。

石戸:「長期的な視点でさまざまなステークホルダーを巻き込みながら新しい社会を構築し、ソーシャルインパクトをもたらすことが、結果としては長期的なビジネスの成長につながるという循環をうまく作り出せたら良いですね。B Labが目指している姿も、『まさに、それ!』です。

ここからさらに発展的に展開するにあたっての課題について聞かせてください。例えば、知らない人と相乗りをすることの心理的抵抗感がある人もいると思います。例えば、自動運転はどんなに技術的に安全だと説明されても、安心と思えなければ社会に広がらないでしょう。同じように安心して利用してもらうことが大切とも思います。より多くの方々に使っていただけるサービスに拡張するための課題や展望を伺えますか」。

髙原氏:「何事も新しいことに対して心意的な壁はあると思います。それを乗り越えるにはいくつかありますが、漠然とした不安に関しては『慣れ』も大切だと思っています。乗ってみればわかりますし、乗れば漠然とした不安はなくなると思います。というのも、私はむしろ日本人や日本の方がシェア乗りのカルチャーはフィットすると思っています。

私はかつて楽天に在籍しており、駐在員としてアメリカやフランスにいたこともあり、欧米のライドシェアも普段の生活の中で使っていました。アメリカもフランスも基本的に自家用車を自ら運転する社会ですので、人と相乗りするときの距離感は、むしろ欧米の方があるなと感じました。それに対し、日本は、特に首都圏などは電車やバスに乗り慣れている国民です。電車もバスも相乗りです。相乗り自体が文化として定着しているのです。

ただ、タクシーや自家用車は電車やバスに比べて狭い空間というのは確かにあります。そこで、ミニバスのような雰囲気を作るなど、そういう社内の空間のあり方は工夫が必要ですし、知らない人と乗る漠然とした不安の解消も必要だと思います。例えば、自分が好きな場所にピンポイントで行けるようにする、ユーザーに何か問題あった時の対応を充実させるなど、サービスの設計を工夫して間違いのないようにすれば、浸透するという自信はあります。

私たちは、ニアミーとして生みの苦しみに向き合っている中で、まずは空港で100万人を達成でき、実証できたと思っていますので、これ自体を広げていこうとしています。確かに心理的な壁はあるのは事実ですが、それは慣れとサービスの設計で工夫して対応していこうと思っています」。

石戸:「慣れとサービスの設計の工夫ですね。他に課題としてお感じになっていることはありますか」。

髙原氏:「今の話しは、需要側、つまり利用者側の視点です。タクシー会社やバス会社など事業者側、サービスの供給側からの視点では、まず、私は電車、バスから大きくスイッチしてもらおうと考えているのではありません。電車、バスを使えるなら使っていただいたほうが良いと思っています。あれほど大量輸送ができて効率が良い移動手段はありません。

そこを補完するのがニアミーだと思っていて、タクシーだけでは補完しきれないから、シェア乗りをしていきましょうという考え方です。普段、電車、バスを使う人が5回に1回だけシェア乗りを使うことでも十分ぐらいの規模感です。それでも多分、数兆円ぐらいのマーケットになります。(▲写真9▲)

そういう規模感覚でやっている中で、需要側以外に、供給側であるタクシー会社にいかに参画してもらうのかが次のチャレンジです。ここは可能性を感じていただけている会社から参加をいただいているかたちですが、これをもっと当たり前にしたいと考えています。タクシーと比較すると当然1人当たりの料金も変わりますから1人で乗せた方が良いという感覚もあります。しかし、対象も異なりますし別マーケットですので、新規事業的な感じで捉えてチャレンジいただけるタクシー会社や運行会社が増えるといいなと思います」。

石戸:「ポイントは新しいマーケットを取り、新しい市場を作るところですよね」。

髙原氏:「そこはタクシーだけでいいと考えるところには刺さりませんし、新しいマーケットを作って移動の課題解決しようという思いが合う方が増えてくるといいなと思っています」。

石戸:「このような移動手段が広がると、一人ひとりの移動距離が増えると思います。例えば雨天で遠くまで歩いていくのは面倒だけれどもタクシーを使うにはもったいないという時に、安い料金で移動する手段があったら出かけますよね」。

髙原氏:「まさにその通りだと思います。普段の買い物でも毎回タクシーを使って遠くには行けないけれども、もしシェア乗りが当たり前になってタクシーの3分の1など安価な料金になり、毎回、ワンコイン程度で使える感覚になれば、もっと遠出できるようになりますし、もっと人が移動できるようになります。

これは、例えば子育て世代でも多分、同じように感じていただけるでしょう。自転車や徒歩でしか行けない場所に制限されていたものが、ライドプーリングで隣の橋を渡ってスイミングスクールに通えるようになったら、その子供の可能性を広げられるかもしれませんし、やれることも増えます。親が子供を送迎しなくて済む世界ができ、通える習い事やできる機会を増やせるなど、可能性を広げることにも繋がると思います」。

石戸:「髙原さんは、モビリティが変わることによって社会はどんな変化を遂げると思いますか」。

髙原氏:「究極的には、好きなまちに住み続けられる社会になっていくと思っています。例えば、自分は緑が豊かで空気が良い場所に住みたいと考えるとします。究極的には移動のコストが仮にゼロに近づいていくと、駅の近くに住まなくても良くなりますし、行きたいところ、自分が住みたいところに移動手段がないことがハードルとして大きいとしたら、それがなくなることで本当に自分が住みたいところに住めばいい世界になっていくと思っています。

ただ、その時は社会インフラを整備するコストもあると思いますので、そこも含めて考えなくてはなりませんね。それでも、やはり移動という大きな課題が解決されれば、緑が多いところが良ければそこに住めばいいし、都会が良ければ都会に住み続ければいいという選択ができるような人の選択肢が広がり、最終的に住みたい街に住み続けられる社会になっていくと思っています」。

石戸:「そろそろ時間ですので、最後に一言、メッセージをいただいてお終いにしたいと思います」。

髙原氏:「私たちはモビリティを通じて社会をデザインしていくソーシャルデザインというテーマでやっているわけですが、1社ではできませんし共感していただける、面白いと思ってくださる仲間があって実現できると思います。大学もそうですし、そこに関わる学生、関わってみたいと興味を持っていただいた企業、または自治体、そういった方々とモデルケースを作り、新しい移動の在り方を『当たり前』にしていきたいと考えています。興味がある方はぜひ一緒にやりましょう」。

石戸:「みなさまとともに新しい理想社会を共創できたらと思います。本日はどうもありがとうございました」。