【iU B Labプロジェクト紹介】 ドローン・AI・GISを駆使し 空き家問題対策で自治体DXを加速

iUは、ICTやビジネススキルを活用して社会課題を解決し、世の中に新しいサービスやビジネスを生み出すイノベーターを育成する大学です。その研究所であるB Labでは、iUの教員が主導する多彩なプロジェクトが日々進行しています。

今回はiU教授の桐谷 恵介 氏(▲写真1▲)にお話を伺いました。桐谷氏が主導する鹿児島県西之表市(にしのおもてし)におけるプロジェクト「空き家活用事業」では、ドローンやAI、GIS(地理情報システム)などのテクノロジーを活用して社会課題でもある空き家問題の解決に実践的に取り組んでいます。具体的にどのようなプロジェクトが進行しているのでしょうか。B Lab所長の石戸 奈々子(▲写真1▲)が、深掘りしました。

どこにどのような状態の空き家があるか正確に把握して活用を促進する

石戸:「桐谷先生がiUで推進しているのは、全国各地で問題となりつつある『空き家』を活用したプロジェクトであると伺いました。高齢化社会への対応、地方創生、地域活性化など、さまざまな側面で、とても意義のある取り組みであると感じています」。

桐谷氏:「プロジェクト名は、『空き家活用事業』です。ある自治体に対して、iUでの私のゼミが作ったシステムを使い空き家をうまく活用できないかというプロジェクトを進めています」。

石戸:「空き家問題は、社会的にも大きな課題の一つです。具体的にどんなことをされていらっしゃるのでしょうか」。

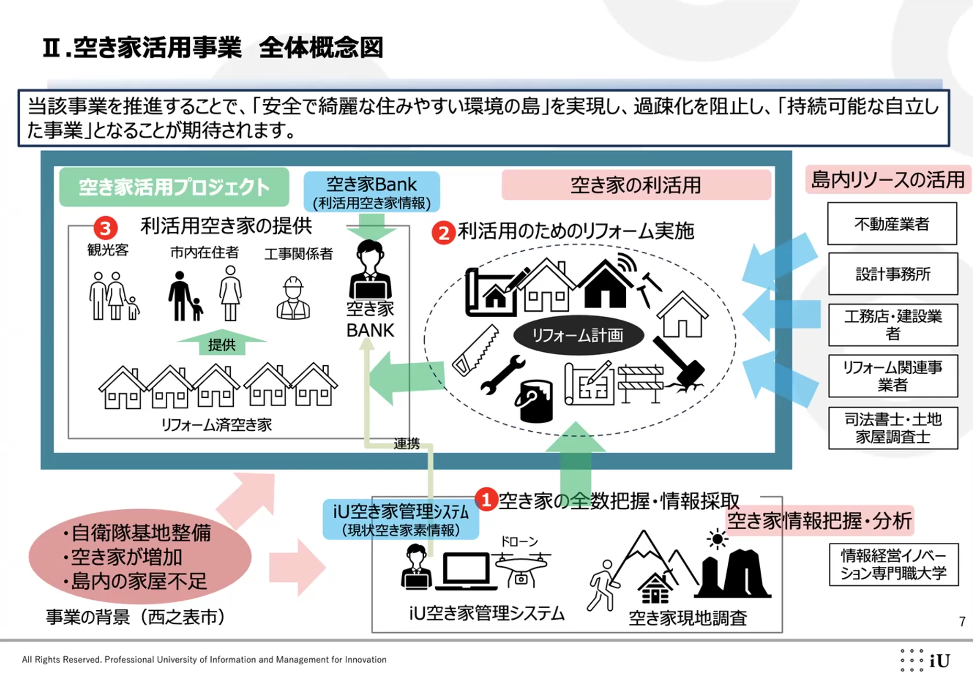

桐谷氏:「鹿児島県西之表市という種子島にある自治体でプロジェクトを進めています。種子島では、じつは空き家が枯渇しているのです。観光客をはじめ島で工事をする事業者の人たちなど、多くの人たちが島を訪れますが、その人たちが滞在する場所が非常に少ない状況なのです。そこで、島にある空き家を正確に把握して、それらをうまく活用することで、島を訪れる人たちに提供していこうというプロジェクトです。

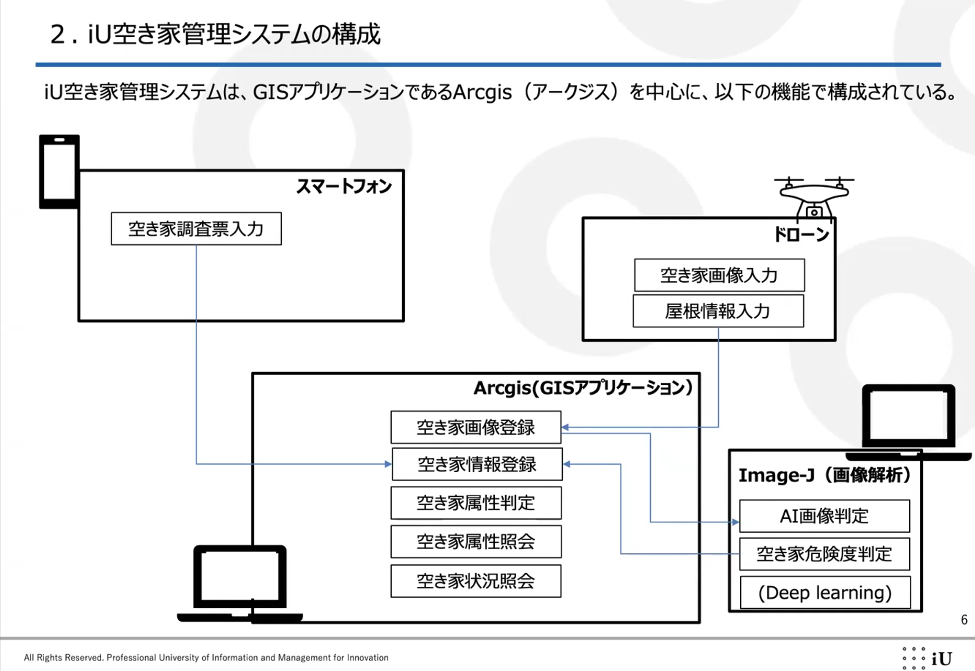

iUの私のゼミでドローンを活用して空き家情報を把握する空き家管理システムを作りました。これは、ドローンを使って、まずは島中の空き家を正確に把握し、その空き家情報をGISの中に埋め込んでいくものです。GIS上に示された情報の中から空き家を選定して、リフォームして提供していこうと取り組んでいます。技術的には、ドローンをはじめ、AIも活用して空き家情報を正確に把握・管理しています」。

石戸:「興味深いプロジェクトですね。これは、西之表市から相談や依頼があって取り組んだプロジェクトなのですか」。

桐谷氏:「いいえ、そうではありません。経緯を説明すると、じつは、プロジェクトのスタートは京都府の京丹後市でした。iUでの私のゼミでは、空き家活用や老朽インフラの問題について取り組んでいましたが、その一環として京丹後市における老朽インフラの問題に取り組んだのです。その際、そもそも地域のどこにどれくらいの空き家があるのか、正確に把握できないことが課題の一つであることが分かり、それを効率的に把握していこうとシステム化しました。このシステムの活用を、空き家問題を抱えている西之表市に提案したのです」。

石戸:「ドローンやAIを駆使しながら、空き家情報を効率的かつ正確に把握するとは素晴らしい着眼のシステムだと思いました。改めて桐谷先生のプロジェクトの技術的な先駆性、研究としての先端性について教えていただけますか」。

桐谷氏:「システムの全体像を説明します。まずはGISの『Arcgis(アークジス)』に、ドローンやスマートフォンで撮影した空き家の情報を入力します。次に空き家の写真から屋根の状態を分析し、空き家の危険度をAIで判定します。(▲写真2▲)

現在、多くの自治体では実際の職員の方々が空き家に足を運んで確認し、台帳やExcelファイルで管理しています。住所や所有者などの属性情報ぐらいしか記載されていないケースがほとんどです。それに対し、私たちが開発したシステムでは、空き家の定義を自動判定する機能も盛り込んでいます。効率的に情報を把握できるようになり、空き家問題におけるDXというイメージです。先駆性と言えるかもしれません。他に、似たシステムはないと思います。(▲写真3▲)

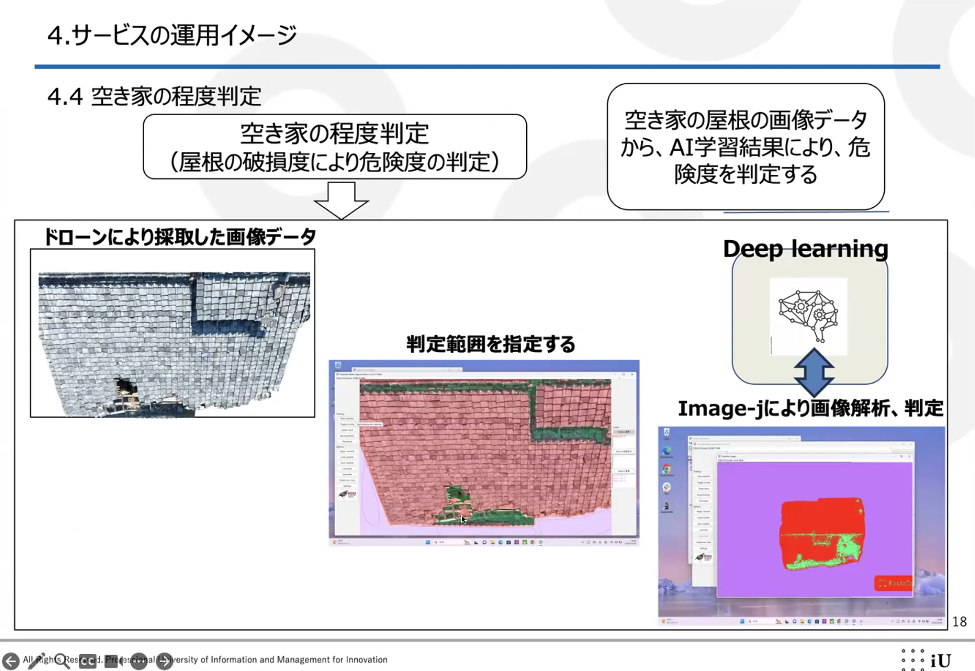

空き家の痛み具合は屋根の損傷具合で確認できるとされています。これまでは、専門業者や自治体の担当者が現地に出向き、実際に梯子を使って屋根に上って損傷具合を確認していましたが、ドローンを使うことで効率を上げています。今後はAIに空き家の画像をさらに学習させていき、屋根の危なさ加減を判定させることもやろうとしています」。(▲写真4▲)。

京丹後市のDX化プロジェクトを経て西之表市の空き家管理プロジェクトへ

石戸:「テクノロジーを活用して社会課題を解決していく、非常に興味深いプロジェクトです。桐谷先生は京丹後市のDX全般を担われていたと思いますが、京丹後市では何をされていたのか、その中でなぜ空き家に着目したのかについても教えていただけますか」。

桐谷氏:「京丹後市から委託を受けDX戦略を描きました。Society 5.0を踏まえた上で、京丹後市が自治体として何をしていくべきなのかをDXの観点から描いたものです。

まずは市役所の業務改善に着手し、業務効率化を図りました。効率化して市役所のマンパワーを確保したうえでないと何もできない状況だったのです。Society 5.0を視野に入れ、老朽インフラ問題への対策も戦略の中に描いていきました。その中で空き家問題が出てきたのです。

特に京丹後市は市町村合併で、7つの市や町が合併して1つになりました。面積が広いのです。広い上に高齢化が進み、空き家が増えている状態でした。そうした課題、問題をテクノロジーで解決できないかと考え取り組みを開始したのです」。

石戸:「京丹後市DXは、数年にわたり取り組まれていたと思いますが、具体的にどのような成果が上がったのでしょうか」。

桐谷氏:「まずは、業務改善です。業務の棚卸しをして、それぞれの作業を計測して定量化し、その上で、改善ポイントを明確化していきました。3年ぐらい継続的に取り組み、業務時間削減、担当者の最適配置などで成果が上がりました。

一方、老朽インフラの問題は、じつはiUが提案したものでした。DX戦略を踏まえてはいたので、『こういう取り組みはどうでしょうか』と持ちかけたのです。ただ予算がなく、事業化はされませんでした」。

石戸:「自治体へのDXサポートも今回の西之表市での空き家問題へのソリューションも、自治体を超えて横展開が可能かと思います。今後の展開について、どのようなことを想定されているでしょうか」。

桐谷氏:「確かに横展開はできますが、予算次第というところもあります。横展開をするにしても、基本的には予算がないとなかなか前向きに取り組んでいただくことが難しいのが実情です」。(▲写真5▲)

石戸:「今回の西之表市のケースでは、工事や観光などで訪れる方々が滞在・居住に困っている中での課題解決でした。そうであれば、長期的にビジネスとして回るスキームとして構築することも十分に可能なのかと思いましたが、検討されていらっしゃるのでしょうか」。

桐谷氏:「空き家問題については、国の方針が次々に変わります。これまでは放置され、空き家になった住宅は税制面でも優遇されていましたが、法律が変わり管理不全空き家となると税金の優遇措置がなくなりました。空き家を管理しないとならない流れにはなっていますので、ビジネスの商機はあり、管理すること自体が目的になっているケースもかなりあると思っています」。

石戸:「ビジネスとしての展開も視野に入れて考えていくと、空き家活用プロジェクトの現時点での課題は何ですか」。

桐谷氏:「実際に実行してわかったことは地域性、ローカル性があるということです。理屈だけではなかなか地域の理解を得られないこともあります。例えば、工事などの業者を集めるにしても、『地元業者でないとダメ』という目に見えないルールがあり、やりにくさを感じることはあります。理屈としては正しいことはご理解いただけても、『うちの地域では難しいね』ということも多くあります」。

石戸:「地域のさまざまなプレーヤーとのコミュニケーションや調整が大変ということですね」。

桐谷氏:「確かに地元の方々にしてみれば、いきなり『よそ者』が来て何かを始めたと思われることもあるでしょう。今回の西之表市のプロジェクトには、種子島出身の元iUの先生にも入ってもらい調整をお願いしています」。

大学のプロジェクトには第三者的な立ち位置が求められる

石戸:「よそ者が来るからこその新しいチャレンジができる部分もあれば、地元の方々に受け入れていただけないところもあります。その折り合いをどうつけていくかがこのプロジェクトのチャレンジポイントですね。

京丹後市での取り組みも西之表市のプロジェクトでも、大学が関わることによる地域課題解決は、どんどん広げていきたいと思っています。桐谷先生は実際にやられてみて、大学が入る意味や意義についてどのように感じていらっしゃいますか」。

桐谷氏:「第三者的な立ち位置を求められているケースが多い気がします。民間企業での取り組みでは、『会社の色』が付くことを地域の方々は嫌います。自治体でプロジェクトを推進するときには、企業の色が付いていないことが重要なポイントです。

もう一つ、大学のプロジェクトは費用が比較的抑えられていると思われるようです。コンサルティング会社などに依頼するよりは、大学の場合は『学術だから安いだろう』という期待は持たれているようです」。

石戸:「第三者的に中立的な立場でさまざまな利害関係も調整してくれる、しかもリーズナブルに実施してくれるという期待感があるのですね。ただし良い活動をするには、大学としても適切な予算は必要だと思います。

一方、学生にとっても社会の中で実践的な学びを得られ、非常に学習効果の高いプロジェクトだと感じます。学生たちには、どのようなことを伝えているのですか」。

桐谷氏:「私は民間企業に長くいましたが、その時の経験からビジネスの領域では『学生はほぼ使えない』と考えています。時間を守らない、会議中に寝てしまうなど、本当にさまざまなことがありました。ですから、例えば『コンビニの袋をぶら下げてくるな』、『会議中は少なくともメモしているふりをしろ』など、持ち物から立ち居振る舞いまで、最初に注意事項を全て伝えます。わかればきちんできている子ももちろんいます。まずは、ビジネスマナーに気を付けています」。

石戸:「一方で伸び代がある学生が、このような実践的な学びの場に放り込まれると、すごいスピードで成長する学生もいるのではないかと思います」。

桐谷氏:「そこは、期待できるところでもあります。その学生にとって、好きなことをやらせてあげるとすごく伸びるという感じはしています」。

町工場と一体となって実践していきたい「iU下町スマート工場化構想」

石戸:「繰り返しになるのですが、大学という機関がテクノロジーを使った社会課題解決にもっとさまざまな領域で、そしてさまざまな地域で展開していけるといいと考えています。桐谷先生は、ここから先どういう社会課題に取り組んでいきたいと考えていらっしゃるのですか」。

桐谷氏:「私は、元々サプライチェーン系のコンサルタントであり、iUでは下町スマート工場を作りあげる取り組みをしています。iUのある墨田区には下町工場が多いので、そこをスマート工場にしたいと思っています。

スマート工場の定義は色々ありますが、その定義も含めて考え、下町の小ぶりな工場をどうやってスマート工場に仕立てるかについてテクノロジーも含めて考えていきたいですね。大学がこうした取り組みをすることを理解していただけない側面もあるのですが、『iU下町スマート工場化』という構想を打ち出して、今後、これに取り組んでいきたいと思っています」。

石戸:「タイトルからしてとても魅力的です。大学が取り組むことをなかなか受け入れてもらえない可能性もあるというお話もありましたが、どのような点が懸念事項としてあるのでしょうか」。

桐谷氏:「下町の工場にしてみれば、色々お願いしたり教えてもらったりするのは、一般的にはパナソニックやオムロンのような先達から教えてもらうのがいいと考えるはずです。自社でも工場を持っているところが、その工場で実践したことを下町の工場に応用するというのであれば、受け入れるほうも実績があって受け入れやすいでしょう。その視点で考えると、iUがやることの意義をいかに作るかが難しいと思っています」。

石戸:「先ほど、大学が社会課題解決に入る意義についてお伺いしました。第三者的な立場が求められている、リーズナブルなことも期待されているということでしたが、それら以外の付加価値をどのように大学として生み出し、提供していくかが求められていると思います。大学が今後、そうした役割を果たすには、これから先、大学がどういう力を付けていくべきだと捉えていらっしゃいますか」。

桐谷氏:「ブランディングと実績でしょう。これは大学だけではないとは思いますが、なぜiUにお願いするのかというブランディング、そして実績がないとなかなか納得はしていただけません。そこをどう積み上げていくかだと思っています。構想やアイデアがあったとしても、ブランドと実績がないとうまくいかないでしょう」。

石戸:「桐谷先生は民間から大学に移られて、昔と比較して大学のイメージも変わってきているのではないでしょうか。西之表市での取り組みのように、社会との接点の中でプロジェクト型の活動を実践しようという大学を、どのように捉えていらっしゃいますか」。

桐谷氏:「ひと言でお答えするのが難しいですね。確かに、こうした実践的な取り組みは私が大学生の頃はほとんどなく、正直、遊んでばかりいました(笑)。そういう意味では、学生が社会との接点を持ち、さまざまな経験を早い段階で積めるのは良いのかもしれません。ただ、経験を積むにしても正しいやり方で実践しないとならないと考えています」。

石戸:「一昔前の学生は、大学の4年間は遊び、会社に入ってからゼロから鍛え直されるというイメージがあります。企業内でOJTで学んだ面も大きいと思います。一方で今、企業側も余裕がなくなり、AIやITなどの新しい技術に関しては、企業内だけで人材育成ができない時代です。そこで、大学が実践的なスキルを育む場所として機能していくことがますます大事になってくると思います。桐谷先生は、これから先、大学はどうなっていくと良いと思っていらっしゃるか、そしてこのプロジェクト型の大学をどうしていきたいと思っていらっしゃるかについてはいかがでしょうか」。

桐谷氏:「あまりどうしていきたいと考えたことはありません。ただ、さきほど話したように、プロジェクトとして実績を積んでいきたいという考えはあります。大学は、さまざまことを打ち出せるところなので、実践的なことに取り組んでいきたいと考えています」。

また、私は自治体などのDX化の支援を専門としています。DXによる変化をさまざまな観点で実行することで、今後、取り組んでいきたいと感じられる新たなテーマも見えてくることがあると思いますが、今はまだあまり見えていません」。

石戸:「DXを大きな武器に全国の地域に入り込み、持続可能な社会課題の解決に取り組む、そんな動きが広がるとことを願っています。それを、桐谷先生のプロジェクトに期待します。最後に、社会、産業界に向けて大学の立場からメッセージを一言いただいて、お終いにしたいと思います」。

桐谷氏:「大学の立場から実践的な取り組みを展開しています。ぜひ、『使ってやって』ください」。

石戸:「実績を積む、それからブランディング。そのためには一緒に取り組んでくださる地域や企業の存在が不可欠だと思います。ぜひ、空き家活用プロジェクトやDXプロジェクトに関心を持っていただいた地域、企業の方がいらっしゃったら、お声がけいただければと思います。桐谷先生、本日はどうもありがとうございました」。