【iU B Labプロジェクト紹介】 ウェルビーイングな社会にする方法を学び 企業との共創で実践する

iUは、ICTやビジネススキルを活用して社会課題を解決し、世の中に新しいサービスやビジネスを生み出すイノベーターを育成する大学です。その研究所であるB Labでは、iUの教員が主導する多彩なプロジェクトが日々進行しています。

今回は株式会社ECOTONE代表取締役社長でありiU教授を務める堂上 研 氏(▲写真1▲)にお話を伺いました。堂上氏が手がけているのは「ウェルビーイング共創学」。具体的にどのようなことを「学び」、企業や他の組織と「共創」するのでしょうか。B Lab所長の石戸 奈々子(▲写真1▲)がお聞きしました。

どうやって世の中をウェルビーイングにするかを考え、企業との共創で実践していく

石戸:「堂上先生は、2025年4月からiUでウェルビーイングに関するプロジェクトを主導していますね。どのようなプロジェクトを推進されているのですか」。

堂上氏:「プロジェクト名は『ウェルビーイング共創学』です。ウェルビーイングとビジネスを掛け合わせ、『どうやって世の中をウェルビーイングにしていくか』を学び、それを実践するプロジェクトを立ち上げていこうと考えています」。

石戸:「ウェルビーイングに『共創』、コ・クリエーションという言葉が付いているのが特徴的ですね。もう少し具体的に何をするのかを教えていただいてよろしいでしょうか」。

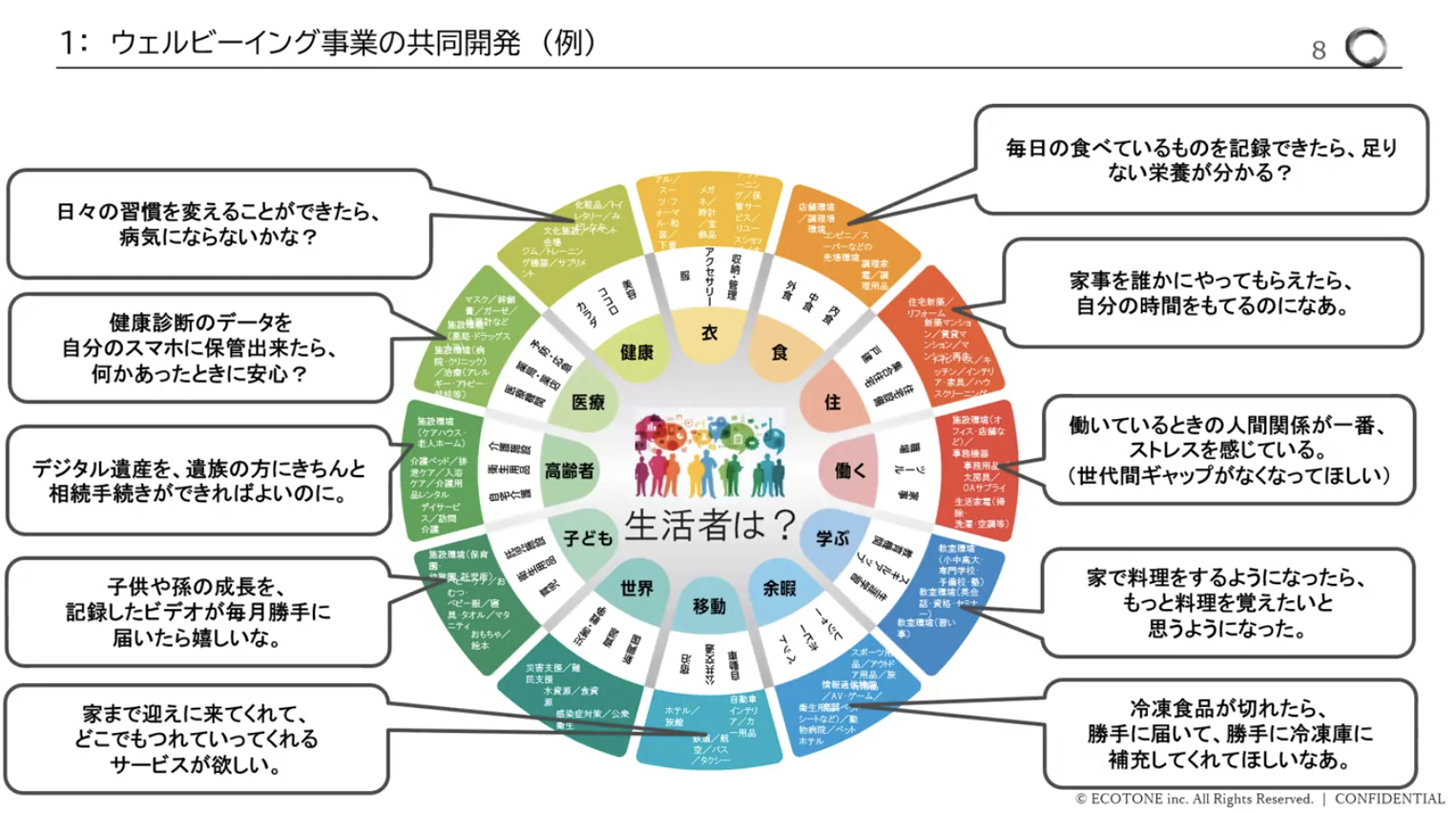

堂上氏:「iUのプロジェクトでは、『ウェルビーイングとビジネスの交わり』、『共感マーケティングの設計』という2つの言葉で説明しています。(▲写真2▲)

私は、博報堂での企業内起業で株式会社ECOTONEを立ち上げ、そこの代表取締役社長を務めています。もともと博報堂では、広告、マーケティング、イノベーションといったクリエイティビティに関する仕事に幅広く携わっていました。その中で、どうやって生活者に新しい価値を提供できるのかを探求していった結果、イノベーションを通してウェルビーイングを実現するという考えにたどり着きました。人々がより自分らしく生きられて、より豊かな生活ができる社会を作るためにビジネスがある、ビジネスが成り立つという形を考えていきたいと思いました。そうした考えをもとにウェルビーイング共創学という名称としました。

先ほど少し紹介しました私が代表となっているECOTONEは、社員全員が博報堂からの出向です。ECOTONEでは『Wellulu』というウェルビーイングに特化した人や企業、街を紹介するメディアを2年間、運営していて、そこの編集長もしています。(▲写真3▲)

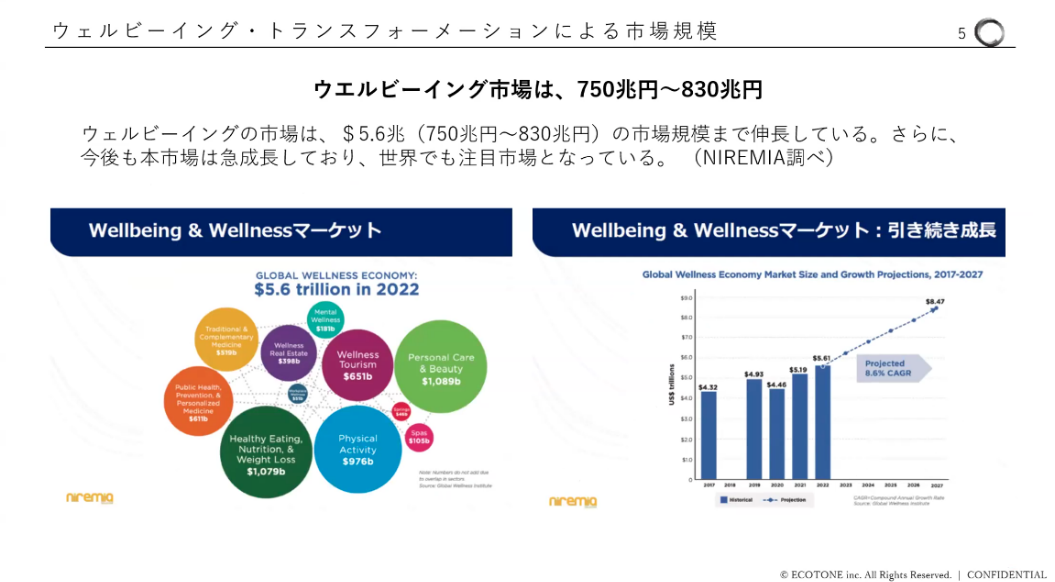

このECOTONEを企業内起業で設立した背景についてもお伝えしておかないと、ウェルビーイングとビジネスとの関係が伝わりにくいと思います。まず、ウェルビーイングとは何かについては、人それぞれで異なると思っており、定義するつもりはありません。ウェルビーイングに関連した市場規模は世界全体で約800兆円に達し、年平均成長率も高まっています。介護やウェルネスツーリズム、マインドフルネスなどを含めた大きな領域を考えています。(▲写真4▲)

ウェルビーイングはまだまだ「あったらいいね」「nice to have」を「must have」に変えていく

ただし、ウェルビーイングのビジネスは、QOLの向上やウェルエンディングという終活の領域のものなど、多くが『あったらいいな』的なものなのです。『あったらいいな』=『nice to have』がほとんどで、マネタイズができていません。そこで『あったらいいな』=『nice to have』を、『なくてはならない』=『must have』にしていきたいと考えています。顧客がお金を払ってでもサービスを受けたいものを創る、それを『事業化クリエイティブ』と表現していますが、iUのプロジェクトでは、この事業化クリエイティブの設計をさまざまな企業との共創の中で実践しています。

例えば、毎日食べているものがわかったら足りない栄養素がわかるというのは、そのままでは『あったらいいな』です。そこから、鉄分が足りないことがわかったら、ほうれん草ポタージュをサブスクで購入できるビジネスにつなげていく、そのようにアイデアを生み出し、さまざまな企業との共創で実現していく、そういったプロジェクトです。(▲写真5▲)

現在、さまざまな企業からご相談いただいているのは、ウェルビーイング経営や人的資本経営に関わるものです。ハーバードビジネスレビューで発表されていますが、社員がウェルビーイングになるとクリエイティビティが300パーセント増加したり、生産性が上がったりするとされています。ウェルビーイング経営や人的資本経営に関することも我々がサポートします。また、現在、ウェルビーイングテックと呼ばれるスタートアップが数多く立ち上がっています。スタートアップと大企業をつなげて共創を生み出すサポート、アクセラレーションも手がけています。

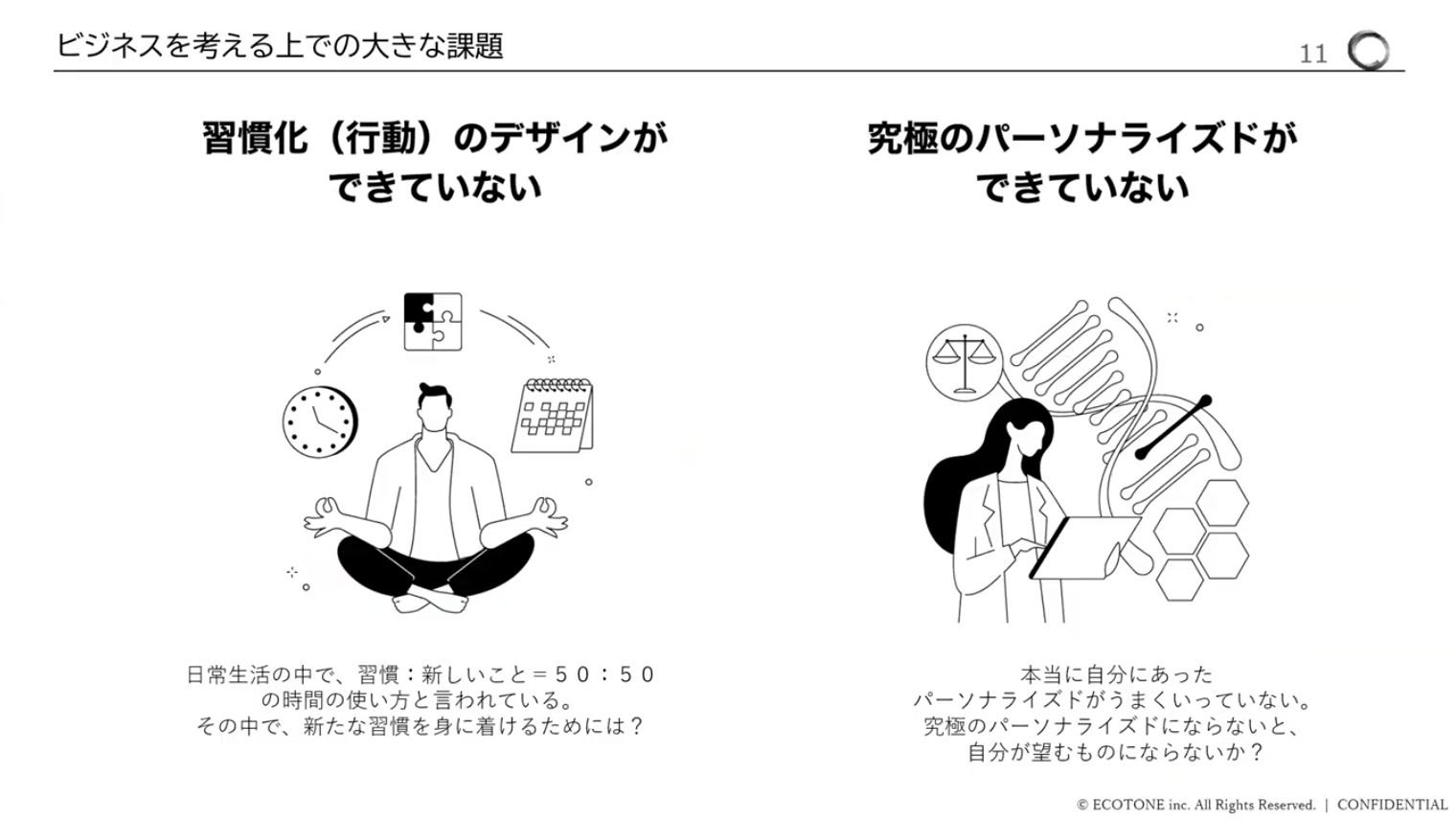

こうしたビジネスをデザインしていく上では、習慣化のデザインとパーソナライズドのデザインという2つのキーワードが重要だと思っています。(▲写真6▲)

その上でビジネスにしていくためには、どうしていくのかが良いのかを考え、『Wellulu』というメディアを通して、さまざまな情報を発信しています。

今、『Wellulu』には850以上の記事が掲載されており、月間40万人ぐらいがアクセスするメディアにまで成長しました。石戸さんを取材させていただいた時は、まだ月間20万人ぐらいだったのですが、それからさらに伸びている状況です。10代から40代の前半のウェルビーイングがだんだんとなくなっていく世代に対して情報発信しています。

石戸さんとの対談をはじめ、現在では200人以上の方々にご登場いただき、その人たちの生き方を学んでいます。それを学生の皆さんにも伝えていこうとしています。(▲写真7▲)

さまざまなプロジェクトをこれから立ち上げていく予定です。さまざまな『働く』プロジェクトや『睡眠』プロジェクト、『認知症予防』プロジェクトなどを、ウェルビーイングという傘の中でビジネスと合わせて一緒にコミュニティを作っていくことも考えています。

哲学者イマヌエル・カントの言葉に『To Be is To Do.』という『自分の存在は行動することによってのみ証明できる』があります。まさに行動することでウェルビーイングがビジネスに繋がっていくと考えています。そこにチャレンジしているのが、まさに我々のプロジェクトです」。

自分・企業・社会…「誰にとってのウェルビーイングか」を考えることが大切

石戸:「さすが編集長、非常にわかりやすいお話でした。ウェルビーイングに関わるビジネス全てを守備範囲にするというのも広告代理店の方の発想らしく素晴らしいですね。世の中の全てのことが関わってくる、そんな印象を受けたスケールの大きい話でした。

ウェルビーイングについてもう少しお話を伺いたいのと、また、大学との関わりについてもお聞きしたいです。まず、ウェルビーイングは日本でも急激に注目され、よく聞くようになりました。日本におけるウェルビーイングの現状を海外との比較も含めてどのように捉えていらっしゃるのか、日本のウェルビーイングの特徴や課題について教えていただいてもよろしいですか」。

堂上氏:「ウェルビーイングという言葉は、WHOが『身体的にも精神的にも社会的にもより健康な状態のことをウェルビーイングと呼ぶ』と示したことから広がっていきました。広がってきたとはいえ、世界の中でウェルビーイングを掲げている国はまだ少ないのが現状で、日本が最近になって特にウェルビーイングという言葉が使われるようになってきたと感じています。

海外、例えばアメリカではウェルビーイングではなく、グッドライフという言い方をすることがあります。それを踏まえて、ウェルビーイングが浸透してきた理由を考えると大きく2つあるでしょう。1つがパンデミックです。コロナ禍に自分の健康は損なわれ、人との繋がりも遮断されました。ウェルビーイングを阻害する大きな要因は、分断と孤独です。それがパンデミックで現実のものとなり、自分たちを見つめ直す時間ができたのです。自分と向き合う、他者と向き合う、自然と向き合うということをウェルビーイングという言葉で包含していく動きが生まれたと考えています。

もう1つは、ウェルビーイングに関する研究が進んだことです。ウェルビーイング学会ができたり、ウェルビーイングに関するデータが蓄積されたり、研究がより進んできています。たくさんのアカデミアの方々が、今日、何時に寝て、何時に起きて、何を食べてというパーソナルデータを取ることができることにより、例えばこういう生活をしていると、このような病気になるかもしれないと予測できるような時代になっています。Apple WatchやSOXAI RINGなど睡眠データを計測するデバイスを身につけることで、自分の状態を可視化できるようにもなり、ウェルビーイングな状態をどう作っていくのかという研究が進んでいるのです。

ただし、日本で国や企業がウェルビーイングを推進すると、『主語をどこに置くのか』によってウェルビーイングの文脈は変わってしまいます。例えば、自分自身のウェルビーイングについて考えると、こうして人と話している時間がウェルビーイングですと言えます。しかし、博報堂を主語にしたり、企業を主語にしたりすると、『企業のウェルビーイングとは何か』、それは『お金儲けだろう』と考える人たちもいます。国を主語にした場合は、『国民みんなの健康です』となるでしょう。

このように、主語によって全く違う文脈でウェルビーイングが語られるのが現状です。1つに定義する必要はないと思っています。日本において、ウェルビーイングを掲げている企業は人的資本経営をウェルビーイングと捉えているのが多いです。『働く人たちがワクワクできるような環境づくり』と経済合理性の追求といった二律背反が一緒のベクトルに向かわなければいけないということを、しっかりと理解されている企業がまだ少ないのが、大きな課題だと捉えています」。

石戸:「コロナ禍がきっかけでメンタルヘルスの課題を抱える状況になった方々も急増しています。これまでウェルビーイングというと精神論のようにも聞こえてしまうところがあったのに対し、科学でウェルビーイングを捉えられるようになったことは、この言葉の浸透に大きく寄与したのではないかと感じました。

企業にとってのウェルビーイングについて、経済合理性だけではないという視点で考えると、ウェルビーイングという概念が広がることによって、経済性や効率性の追求に偏り過ぎた社会にどのような転換をもたらしたいと考えていらっしゃるのでしょうか」。

堂上氏:「さまざまなテクノロジーが進化することやAIが色々と新しい時代を作っていくという話をしていますが、我々はAIを使ってどんな社会を作りたいのかをまず考えることが必要だと思っています。

私はこれを『ライフモデルキャンパス』と呼んでいます。例えば、『政治が悪い、国が悪い、今の行政が悪い』など、さまざまなことに対して他人事のように話をしていても、『自分がどんな未来を作りたいか』を考えていくと、『未来は自分たちで変えられる。テクノロジーを使うことによって、自分が生きたい世界を選べるような時代が来る』と思えるようになります。

経済の発展と我々が歩みたい道が繋がっていく、同じ方向に向いていくということになった時に、経済的なものと精神的なものが1つの方向に向いていくと捉えています。テクノロジーの進化、AIの進化に関しても、『何のために』を考えたとき、自分の中のライフモデル、進みたい未来に向かって、自分がどう主体性を持って何か新しいものを作っていくのか、それを行動に移していくことで変わっていくというのが我々の考え方です」。

石戸:「社会全体の行動や一人ひとりの価値観に大きな影響を与える可能性があることが非常によくわかりました。

人的資本経営は最近よく聞くようになった言葉ですが、まだうまくいっている事例は少ないようですね。そんな中でもうまくいっている事例があれば、教えてください」。

堂上氏:「『Wellulu』では、人的資本経営やウェルビーイング経営を実践している企業を取材しています。ある会社は、『手上げ制度』で、配属ガチャや上司ガチャにならないように、自分のやりたいことに手を上げられる制度を取り入れています。『ありがとうカード』を社内で流通させて、人に感謝をすることが文化になっている企業もあります。ソフト面を整えていくことで、組織や人間関係がより良くなるように仕掛けている企業が多いのですね。

一方、リクルーティングや離職率防止の中では、その企業で『わくわく働けるかどうか』が大きな問題になります。ウェルビーイングやクリエイティビティの世界ではフロー状態と言いますが、仕事が楽しくなっていく状態、いわゆるゾーンに入った状態を創り出していこうという取り組みがさまざまな企業で進められています。

そうした取り組みを進めるには、経営者の心や行動が変わっていかないとなりません。経営者に昔からのバイアスがかかっている中で、価値観の押し付けをしていると、たいていはウェルビーイングでない企業になってしまいます。我々はホワイトニングと呼んでいますが、まずは経営者の心を変える、ホワイトニングをしながら進めています。

多様な人たちが出会う場「ECOTONE」を作り新たな価値を生み出していきたい

石戸:「堂上さんは大企業にいらっしゃって、その後にスピンアウトしスタートアップを起業され、さらに今回大学に来られました。さまざまな立場を経験した上で大学という場だからこそできるウェルビーイングの社会実装にどんな可能性を感じていますか」。

堂上氏:「良い質問をいただき、ありがとうございます。石戸さんにはECOTONE社で編集長を代わりにやっていただきたいですね(笑)。

大企業にいると、大きな組織だからできないことをつい言い訳にしてしまう癖が付いてしまいます。コンフォートゾーンにいることによって、新しいチャレンジができなくなったり、失敗をすることにリスクを感じてしまったりします。そんな中でも新しいことにチャレンジすることで、自分たちの世界が広がる体験をする人たちがいます。私も自分がコンフォートゾーンから出たときに、ウェルビーイングな状態を感じました。

大前 研一さんがおっしゃっていた話に『人間が何かを変えるためには3つを変えてください』というのがあります。『時間の使い方を変える』『場所を変える』『会う人を変える』です。この3つを変えることによって、自分が今まで出会ったことがないことに出会ったり、自分が知らなかったことでさえ知らなかったことに気づかせてもらえたりします。これはイノベーションを起こすきっかけになっていくと思っています。

大企業の中から企業内起業でスタートアップを立ち上げたことで、博報堂という大きな会社の良い面もスタートアップの良い面も両方を知っています。その中で感じたことは、巻き込み力の大切さです。多様な価値観を持つ人たちが混じり合うことによって、お互いに自分たちが当たり前と思っていたことが当たり前ではないことに気づく瞬間があります。こうした瞬間を、私は社会の中にどんどん広めていきたいと考えています。ECOTONEという言葉を会社名に選んだ理由の1つでもあります。ECOTONEとはもともと生物学の言葉であり、山や海の間の移行帯のことを呼んでいます。つまり、山と海の生物が混じり合う、新しい生態系が生まれる場所を指しています。

このECTONEを作っていこうと思っています。多様な人たちが集まる場では、新結合が生まれやすくなります。新たな文化や新たな事業、新たな産業が生まれる可能性があります。このECOTONEをリアルでもデジタルでも作っていき、『テクノロジーでこういう技術を持っている人がいます』『iUでこんな思いを持って企業を立ち上げたい人がいます』『大企業で睡眠に関してこういうことをやろうとしている人がいます』という人たちを集め、結び付け、そこから新しい何かが生まれたらいいなと思っています。

今、ゼミの学生にも『一緒になんかやりたいと思ったらいつでも言ってこい』と話しています。先日もある学生が『堂上さんの会社で働けますか』と言ってきたので、『一緒にやろうよ。インターンシップを含めてアルバイトでもいいから一緒にやっていこう』と言って盛り上がりました。

iUの皆さんはクリエイティビティのある方たちが多いですし、ポジティブに主体性を持って動く方たちが多いので、皆さんと出会えたことが、とても嬉しいですね」。

石戸:「大学は、ありとあらゆる立場の方々が、フラットの関係性のもとで出会える場です。お互いが対等な関係の中で議論し、そして、新しい価値を創造できる場と思うと、まさに新しい生態系を生むにはふさわしい場所かと思います。B Lab自体が、ありとあらゆる個人、そして組織の枠を超え共創し、新しい価値を創出するプラットフォームになろうというコンセプトなので、すごくぴったりなプロジェクトだと思っています」。

堂上氏:「B Labは私がやりたいことの理想形に近いですね」。

石戸:「これからの大学は稼がなければならないという新しい課題も抱えています。大学発のウェルビーイングプロジェクトが新しいビジネスにどのように繋がる可能性があるのか、企業発の取り組みではないからこそ生まれる新しいビジネスの形もあると思います。そのことについても、お考えを聞かせていただけますか」。

堂上氏:「大切なことは、どのような主体性を持って一人ひとりが動いていくかだと感じています。大学発のコミュニティや大学発のプロジェクトについては、いくつか仕掛けようとしています。睡眠や認知症についてはECOTONEでまず立ち上げていくのですが、そこに興味を持っている人たちにコミュニティのマネジメントや『コミュニティの渦をかき混ぜる」役割を担っていただくなど、学生の皆さん含めiUの皆さんを巻き込みながらやろうと思っています。

例えば、ある女の子が『働く女性を応援するようなプロジェクトを立ち上げたい』と言ってきたとします。主体性を持った人たちが『働く女性が、よりウェルビーイングになるためにどのようなプロジェクトを立ち上げるといいのか』という対話をしながら、そのプロジェクトをECOTONEが支援し立ち上げていく、そうした流れもあると考えています。

大学発のプロジェクトが一つひとつ事業になっていけば理想的です。最終的にはECOTONEのプロジェクトをiUを通して事業化できたら素晴らしいと思っています。ECOTONEも出資をさせていただきながら、事業化のサポートもします。そうした取り組みを通じて、学生の中から起業する人がでてくると、新しいビジネスが生まれていきます。

これは、シリコンバレーにあるスタンフォード大学がTLO(Technology Licensing Organization/技術移転機関)の中でやっていた仕組みと同じです。東大TLOや早稲田TLOもあるのですが、そういった大学で研究したものや大学発のプロジェクトが企業と一緒に何かをやることによって新しいマネタイズを生んでいく仕組みと僕は同じ仕組みだと思っています。それをiUで一緒にやっていけたら面白いと考えています」。

石戸:「イノベーションのエコシステムとしても機能する面白い話だと思いました。チャレンジしたい学生もたくさんいますし、これからの大学は高校卒業後に、そのまま大学に入学するだけではなく、学び直しの場としても機能するべきではないかと考えています。そのようにして、世代を超えたさまざまな方々が新しいウェルビーイングを通じたビジネスに参画することにもつながるとよいなと思います。

私自身はB Labでニューロダイバーシティのプロジェクトに取り組んでいます。そのような活動を通じて、たまに感じるのは、ウェルビーイングとはとても素敵な言葉ですが、アンテナの高い方々、ウェルビーイングがすでに高い方々がウェルビーイングという言葉を使っているケースが多いということです。一方でマイノリティと言われている方々や現況が厳しい状況にある方々に対して、ウェルビーイングはどんな力を持ちうるのかも気になるところです。どうでしょうか」。

堂上氏:「ウェルビーイングという言葉はカタカナなので、『結局は富裕層だけのものでしょう』という話を耳にすることはあります。本当は誰も取り残さない社会を作っていくこと、ボーダレスな社会を作っていくことが大事ですので、誰にとってもウェルビーイングであることをきちんと考えていく必要があるのが大前提ではあると思っています。

さまざまな人たちにとってのウェルビーイングを考えた時に、まず大切になっていくなと思っているのが、相手の気持ちに立ってその状況をどう作るか。利他主義や恩送りという言い方もしますが、感謝を込めて相手の立場に立って何か物事を考えるところから始まっていくものだと思っていますので、そういう意味においてはウェルビーイングが限定されたものとは思っていなくて、みんながその形を作っていければいいかなと思っています。

1つ良い事例かなと思っているものがあります。ロンドンオリンピック・パラリンピックのときに、パラリンピックのアスリートたちをスーパーヒューマンと呼んだのです。いわゆる障がいのある方たちをスーパーヒューマンという言葉にしただけで、高齢化していく社会における我々の先生になってもらえるような印象となりました。スーパーヒューマンの方々から、この先、足腰が弱くなった時にどうやって自分の持っている力を引き出したらいいのかを学べるというようなイメージです。

さまざまな立場の方々がいるので、みんなが相手を慮ることで社会を変えていけると思っています。ニューロダイバーシティもウェルビーイングも、さまざまなことをテクノロジーの力で変えていく、そこは同じだと考えています」。

個のウェルビーイングがあってこそ社会のウェルビーイングがある

石戸:「私たちのニューロダイバーシティプロジェクトでは、テクノロジーを使って個の力を拡張することによって、一人ひとりがより生きやすい社会を実現していこうとしています。ですので、ウェルビーイングテックが気になります。テクノロジーがウェルビーイングに与える可能性に関しては、どのような議論が進んでいるのでしょうか」。

堂上氏:「まだまだ浸透していないのが正直なところです。わかりやすいのは、スリープテックの中で動いている話があります。睡眠の可視化をしたときに、睡眠障害を起こすとイライラする人たちが増えるほか、睡眠不足の経営者が多い企業はウェルビーイングでない会社が多いことも分かっています。

また、例えば介護ロボットの開発では、介護従事者にとっても、介護される方にとっても、介護をしなければいけない家族の方にとっても、ウェルビーイングであるものをどう作っていくのかがテクノロジーの中でも探求されています。それぞれの分野で今、何がおかしいのか、何に困っているのかを、技術者やテクノロジーを作っていく人たちが探り、そうしたペインをどう解決するかをウェルビーイングテックで考えています。さまざまなカテゴリーにおいて、まだまだ『nice to have』レベルで終わってしまっています。ただ、多分ですが、10年後の2035年には、一気にその市場が大きくなっていると感じています」。

石戸:「テクノロジーを使うことによって個別最適化された環境デザインもウェルビーイングの向上に大きく寄与できると思いますし、堂上さんも冒頭、習慣化のデザインとパーソナライズのデザインとおっしゃっていたように、パーソナライズドは1つ大きなキーワードだと思いますが、その先に個と社会との関係性も再設計が必要となるのではないかと感じながらお話を伺っていました。どうなのでしょうか」。

堂上氏:「私たちがウェルビーイングを作っていく上では、自分が自分を好きになる、自分が自分の生き方に自信を持つ、という個が大切だと思っています。私自身のウェルビーイングがないと、私たちのウェルビーイングをなかなか作りづらいと思っています。個のウェルビーイングを置いておいて利他的になりましょうというのは難しいでしょう。私のウェルビーイングがまずあって、私たちのウェルビーイングがあって、そこに社会のウェルビーイングがあり、地球のウェルビーイングがあるような形で、何をもって自分にとってのウェルビーイングなのかを考えていくことが大事だと思っています。

社会のウェルビーイングを作っていく上で、自分を犠牲にする必要はなく、まずは自分自身が自分を好きになり、自分に自信を持ち、自分がイキイキと生きられる環境を自分で選べる状況を作っていくのが大事だと思っています。その先に社会全体の繋がりの中でウェルビーイングを作っていくことに繋げていければと思っていますので、多様な人たちが集まった場所で、居心地が良い場所を自分で選んでいけるコミュニティをたくさん持てるような人たちの方がウェルビーイング度は高いと言われています。

社会との繋がりが少なく、会社と家庭でしかコミュニティを持っていない人は、会社で居場所がなくなり、家庭にしかなくなると家庭に100パーセント傾注するしかなくなっていきます。そこで家庭にも居場所がなくなると自分の居場所がなくなっていきますので、孤独を生むようになります。

社会と個人は常に繋がっている状態だと思っていますので、まずは個のウェルビーイングを作りながらパーソナライズをして、自分がウェルビーイングな状態を作り、そこで社会のウェルビーイングに繋がっていくことができたらいいと思っています」。

石戸:「個のウェルビーイングと社会のウェルビーイングがどのようにバランスを取っていくかがとても大事だと思いますし、その先に堂上さんが考えていらっしゃる理想的な未来社会があるのかなと思います。それを実現するために『ここがネックだ。社会のここを変えたい』と思っていることがあったら教えていただけますか」。

堂上氏:「ステップバイステップだと思っています。まず日本において変えていくべきことがあると思っているのは、日本には中堅企業が9000社あるのですが、中堅企業の社長を含めた経営者の意識です。経営層がどういう社会を作るか、自分たちのライフモデルを描き、自分たちの会社を通して社会に何をウェルビーイングにしていくのか、自分たちの顧客に対して何をウェルビーイングにしていくのかを考える、そういった発想を持っていただくことが大切だと感じています。経営層にこうした発想を持ってもらうところから変えていくと、日本全体で働いている人たちが全員、ウェルビーイングで働ける環境に一気に変わっていくと思っています。

まずはそこからやりたいと思って全国を回っています。さまざまな中堅企業の社長の方々と話しながら、『どうして、お宅の会社は従業員がワクワクと働いていない環境なのでしょうか』といったこともお聞きします。『睡眠はちゃんと取っていますか』という質問もするなど、地道に取り組んでいるのが現状です」。

石戸:「人の意識を変革していくことは最も大変で時間がかかることでもあり、社会運動として取り組んでいく必要があると思います。そういう社会運動こそ公な立場である大学をうまく活用していただくと、様々な立場の方を巻き込みやすくなり良いかと思いました」。

堂上氏:「正直に言いますと、国や教育機関を変えていくのが最も大事だと思っていた時代がありましたが、動きが遅すぎて変えるにはもっと労力が必要と考えたのです。

そこでまずは企業の経営者が変わることで、そこで経済的により分かりやすく変わっていくことができた時に、後から国、教育という形にしていかないと、いきなり教育の方から変えていくことは、時間とコストがかかると思いました。そこで今は産業界から動かしていますが、確かに石戸さんがおっしゃる通り、フラットな立場で大学をうまく活用しながら、皆さんと一緒にプロジェクトを組んでいくことができていけば、それはそれでムーブメントになっていきますし、多様な人たちが集まりやすい場所になりますので考えてみたいと思いました」。

石戸:「教育機関を変えていくのはすごく時間がかかることで、私自身、エディテック領域で活動していた時には、まずは教育機関の外にモデルケースを作って共感を広げていった方が早いと思いました。ただ、全国津々浦々に届けようと思った時には、教育機関の役割は重要です。ですから、大学を変えるという視点より、大学をうまく活用する視点で一緒に取り組めることがあったら良いなと思いました。

頂いた時間もそろそろお終いになります。最後に堂上さんがこれから先ウェルビーイングを文化として、ライフスタイルとして、根付かせていくためにチャレンジしたいことや、社会や産業界に向けたメッセージがあればいただきたいと思います」。

堂上氏:「私たちがやっている活動は地道で、遠回りだと周りの人たちは言います。しかし、この草の根運動を通じて、『お前らと一緒にやっていると楽しいね、ワクワクするね』と思っていただけるような、そんな環境が広がっているような感じもしています。それの流れにうまく巻き込まれていただき、みんなが主体性を持って取り組んで、みんなに『自分は社会を変えられるんだ。未来を変えられるのだ』と思っていただく、それが目指している世界です。

意思を持って動いている人たちと対話をさせていただくと、私たちは勇気をもらいます。さまざまな人たちと一緒にお話をすることが、私にとってはウェルビーイングな状態です。皆さんには、どんどん巻き込まれてほしいと思いますし、『こんな社会を作りたい』と発信してほしいと思っています。

私たちは『Wellulu』というメディアを持っています。そこで、皆さんと話をする機会を設けさせていただければと思っていますので、自分自身がやりたいこと、自分自身が変えたいことを、話してください。私たちはそれを言語化させていただきながら進めていきたいと思っています。石戸さんにも巻き込まれていただきたいと思っています。たくさんの人たちが仲間になって同じように『面白いことやろうぜ』と言ってもらえたら嬉しいです。

私はいつもインタビューする側ですので、逆にこうやってお話を聞いていただくことにより自分自身の整理もできました。ありがとうございました」。

石戸:「全員が当事者意識を持って、全員参加型でウェルビーイングが当たり前な未来を共に作っていけたら良いなと思います。今日はどうもありがとうございました」。