【iU B Labプロジェクト紹介】 教育的eスポーツとZ世代がもたらすイノベーションで新しい社会を

iUは、ICTやビジネススキルを活用して社会課題を解決し、世の中に新しいサービスやビジネスを生み出すイノベーターを育成する大学です。その研究所であるB Labでは、iUの教員が主導する多彩なプロジェクトが日々進行しています。

今回は、iU教授であり、江端浩人事務所代表/株式会社Almondo 事業顧問の江端 浩人氏(▲写真1▲)にお話を伺いました。教育的なeスポーツを意味するeeスポーツとZ世代がさまざまなイノベーションを起こすZinnovationに関するプロジェクト「eeスポーツ&Zinnovation」では、具体的にどのような取り組みが進められているのでしょうか。B Lab所長の石戸 奈々子(▲写真1▲)が、お聞きしました。

教育的なeスポーツと

Zinnovationをプロジェクトで展開

石戸:「本日はiU教授の江端さんにお越しいただきました。江端さんは、iUの研究所B Labでどのようなプロジェクトに取り組んでいるのですか」。

江端氏:「プロジェクトの名称は、『eeスポーツ&Zinnovation』です。まず、eスポーツではなくeeスポーツとeが2つ並んでいるのですが、これはエデュケーショナルeスポーツ、つまり教育的なeスポーツという意味です。それにZinnovation(ゼット・イノベーション)を加味しています。Z世代がさまざまな改革、イノベーションを起こしていくという意味合いをプラスしています。略称を『EEZ』、読み方は『イイ、ゼット』にしようとかと考えています」。

石戸:「非常に魅力的なプロジェクトですね。具体的にどのようなことに取り組むのですか」。

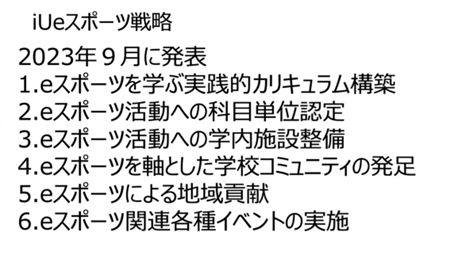

江端氏:「スライドも交えながらお話しいたします。iUでは2023年9月にeスポーツ戦略を発表しました。その中では、eスポーツを学ぶ実践的カリキュラムとeスポーツ活動への科目単位認定、eスポーツ活動への学内施設の整備、eスポーツを軸とした学校コミュニティの展開、eスポーツによる地域貢献、eスポーツ関係各種イベントを実施することを目的とすると示されました。この戦略は、その後、着々と進められています。(▲写真2▲)

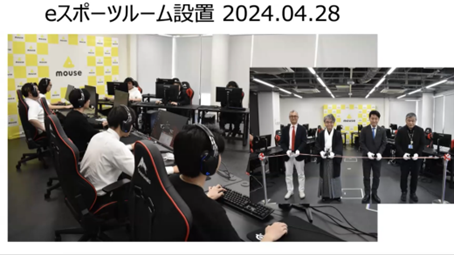

2024年4月にはeスポーツルームを設置し、そこで学生が競技や練習をしています。eスポーツ用のパソコンは高性能です。画像編集や生成AIなどを使うこともできます。学生の皆さんには、ライセンス研修を受けていただいたうえで活用してもらっています。(▲写真3▲)

iUで取り組んでいるeeスポーツについて、プロモーションムービーもクラウドファウンディングで制作しました。(▲写真4▲)

eスポーツによる地域貢献では、墨田区、iUと連携したオフラインにファンベースを持つプロeスポーツチーム『インソムニア』と共に、さまざまな活動をしています。『インソムニア』は2025年3月にポケモンユナイトのアジア大会で優勝し、墨田区を表敬訪問しました。このように、『インソムニア』と一緒にeスポーツを通じた地域創生や地域貢献を展開しています。

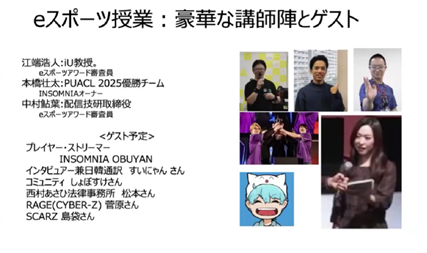

eスポーツの授業には、さまざまなゲストを呼んでいるのも特徴です。授業をしているのは、おもに私をはじめ、『インソムニア』を運営する株式会社INSの代表である本橋 壮太氏、配信技研の取締役でeスポーツアワードの審査員でもある中村 鮎葉氏の三人ですが、他にもさまざまなゲストを呼んでいます。例えば『インソムニア』のプロeスポーツプレイヤー、eスポーツの日韓通訳で韓国の事情を最もよく知っていると言われている すいにゃん氏などです。また、西村あさひ法律事務所、日本最大級のeスポーツのイベントブランドであるRAGE、プロゲーミングチームのSCARZからもゲスト講師に来ていただいています。iUでは1クラス40名、1年生は2クラス80名で授業を行っていますが、1年生の半分以上がeスポーツの授業を受けている状況です。(▲写真5▲)

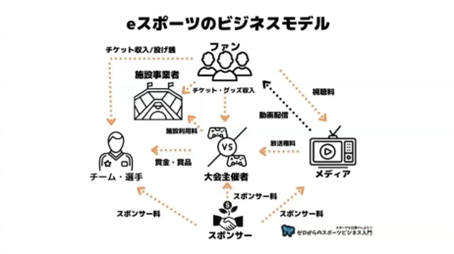

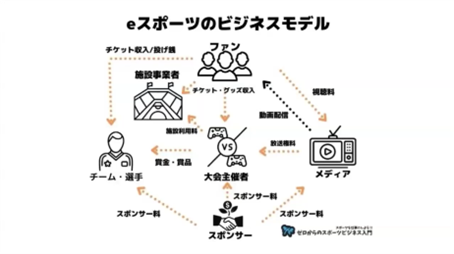

具体的に何を教えているかというと、eスポーツの選手になるためのテクニックではありません。eスポーツはどのように成り立っているのか、どういうビジネスがあって、どういう収入源があって、これからコンテンツやビジネス、産業としてどう大きくなり、どういうチャンスがあるのかといったことです。eスポーツ全体のエコシステムを学生のみなさんに知っていただけるようなことを教えています。ゲストには『実際のところはどうなのか』という話や、『これはオフレコだけどこんなトラブルがありました』など、実際のeスポーツの現場で起きている話をしていただきます。日々、現場で起きていることを生の教材、eスポーツのビジネスを学ぶ教材として提供し、この道に進むことを真剣に考える学生が出てくるようなことをしたいと考えています。(▲写真6▲)

eスポーツの教育的な取り組みでは、B Labに紹介いただいた国際教育eスポーツ連盟ネットワーク(Network of Academic and Scholastic Esports Federations:NASEF)と2024年から連携協定を結び、eスポーツの推進体制を共同で構築しました。現在、さまざまな活動を実践しています。

例えば、NASEFと一緒に国内の高校のeスポーツ部の部長宛てのニュースレターを作り、約550校にメールで一斉配信しました。開封率が5割近くに達していたのですが、その内容は世界におけるeスポーツを取り巻く状況について啓蒙するものです。eスポーツに関する認識や理解をさらに広める活動を一緒にしています。NASEFが配信している記事の中から毎週、江端ラボの学生が注目記事をピックアップし、日本語に翻訳して各高校のeスポーツ部長宛てに送っています。(▲写真7▲)

さらに、墨田区には『公民学連携で取り組むeスポーツ【レッツ!スポーツinすみだ】』というYouTubeチャネルがあります。(▲写真8▲)

今の日本社会にはZ世代による変革

Zinnovationが求められている

江端氏:「次にZinnovationの詳細について説明します。今、若い世代の人たちの知見をもっと世の中に取り入れることが求められていると感じています。そうした取り組みを総称してZinnovationと呼んでいます。

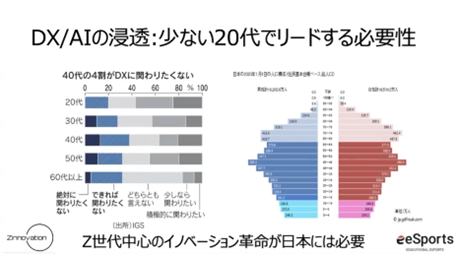

若い世代の知見を世の中に取り入れるべきと考えるに至った背景には、以前に取ったある統計があります。20代、30代、40代、50代を対象に実施した調査では、DXに『できれば関わりたくない』、『絶対関わりたくない』という人の割合が、40代で約4割に達しました。人口が最も多い世代で、こうした状況となったのです。20代もデジタルネイティブ世代で、DXやAI活用を推進していく原動力となる世代と期待されますが、『できれば関わりたくない』という人の割合が増えています。こうした統計や調査の結果から、日本社会には、デジタルがもう少し経済的な意味でも浸透する必要があると考えています。(▲写真9▲)

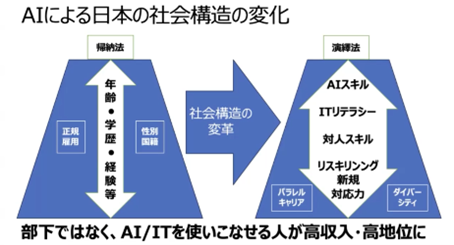

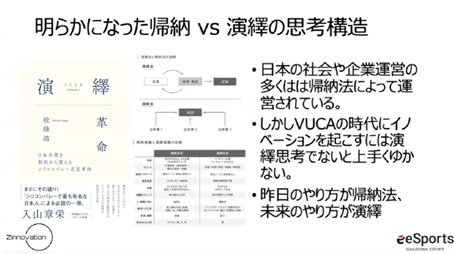

AIが出てきたことによって社会構造が変革しています。これまでは、過去の実績をベースに将来を考える『帰納法』の考え方をもとに、年齢、学歴、経験、性別、国籍、正規雇用か非正規雇用といったものを指標としたピラミッド構造だったと思います。しかし、AI時代には、『演繹法』の考え方へと移っていきます。理想的な未来から現在の状況を見直すという考え方で、AIのスキルやITリテラシー、対人スキル、新しい能力を身に付けるリスキリングや新規対応力などで社会構造が作られます。さまざまなキャリアを通じて自分を高めていくパラレルキャリアの生き方もできるようになり、さまざまな人と関わっていくことができるダイバーシティな人が社会的に高収入、高地位になっていくでしょう。(▲写真10▲)

シリコンバレーのベンチャーキャピタリストである校條 浩氏の著書『演繹革命』によると、『日本の社会には演繹法の考え方がないので、なかなか進化せずに遅れをとっている』とされています。(▲写真11▲)

シリコンバレーでは、演繹法によってイノベーションが起きています。そこで私も授業に演繹法を取り入れています。

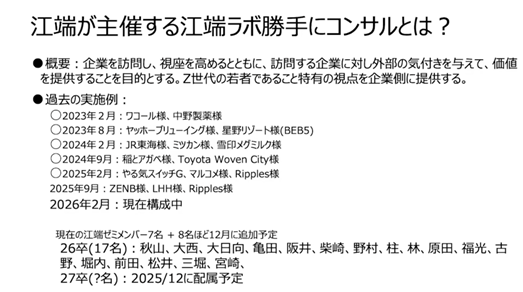

実際に行っている活動としては、例えば『勝手にコンサル』を江端ラボで実施しています。これまでに10数社実施させていただきました。コンサルといっても我々が勉強のためにやっているので、コンサルフィーをいただかずに、さまざまな会社に、『このようにしたらもっと若者にアピールできるのではないか』、『こういうプロモーションができるのではないか』と提案をしているのです。(▲写真12▲)

江端ラボでは、2024年に27名の学生がいました。『勝手にコンサル』を中心に活動した学生が16名、eスポーツをメインに活動した学生が11名です。(▲写真13▲)

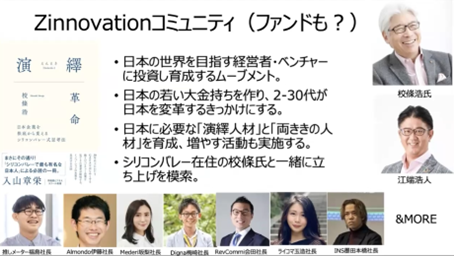

Zinnovationの取り組みでは、20代の若手経営者を中心としたコミュニティ活動も展開しています。(▲写真14▲)

コミュニティには、iUの第1期の卒業生で株式会社推しメーターの代表の福島 翔和氏、同じく第1期生で最近、ライコマというライブコマース企業を立ち上げた玉造 真愛氏、先述の株式会社INSの代表である本橋 壮太氏、東京大学・松尾研から誕生したベンチャーであるAlmondの代表取締役CEOの伊藤 滉太氏、Mederiの代表取締役でiUで授業もやっていただいている坂梨 亜里咲氏、『○○なう』という言葉で流行語大賞を取った株式会社ディグナの梅崎 健理氏、株式会社RevCommの會田 武史氏などに参画いただき、さまざまな授業を展開していただいています。

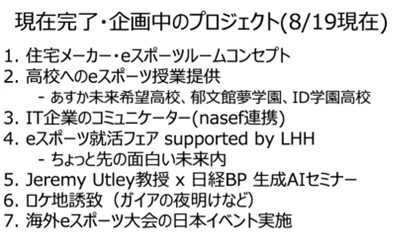

これまでに完了したもの、現在企画中のものを合わせて7つのプロジェクトがあります。(▲写真15▲)

高校への授業提供では、NASEFと連携してeスポーツの授業を高校生向けに展開しています。eスポーツ就活フェアは、Adeccoグループの就活サービス・LHHと組んで、『ちょっと先のおもしろい未来』で展開させていただく予定です。

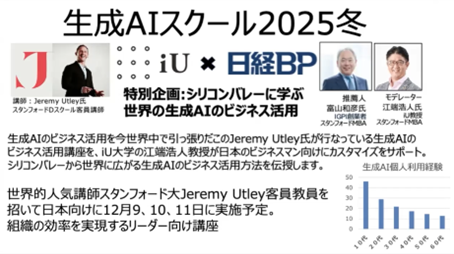

また、スタンフォード大学d.school客員教授でありイノベーション&AIスペシャリストのジェレミー・アトリー氏を招いて、日経BPと組んで生成AIセミナーを2025年12月に3日間の予定で実施します。(▲写真16▲)

このセミナーでは、最新の生成AIの活用方法とビジネスへの展開方法を講義します。推薦人は経営共創基盤(IGPI)の創設者である冨山 和彦氏です。

石戸:「江端さんは、これまでに築かれた豊富な人脈を存分に活かしてプロジェクトを展開されているのですね。学生にとっても非常に魅力的な環境であり、なかなか得られないリアルな経験につながるのではないかと感じながらお話を伺っていました。そのような人脈は、江端さんのこれまでのご経歴の中で培われてきたものだと思いますが、改めて『江端浩人さんとはいったいどのような人物なのか』についてもぜひお聞かせいただけますか」。

江端氏:「若い時は日本とアメリカを行ったり来たりしていたのですが、国際的な架け橋になりたいと考え、最初は総合商社である伊藤忠商事に入社しました。そこの宇宙航空部門で働いていましたが、伊藤忠商事の中では海外の人と付き合っていく上でMBAを持っている人が多かったので、それを自分も取得した方がいいだろうと考えスタンフォード大学に留学しました。

ちょうどその頃にインターネットが登場し、Yahooなどの企業も立ち上がった時期です。これから世の中が変わるなと思いながら伊藤忠商事に戻りましたが、その後、独立してITベンチャーのデジブリを創業しました。10年間、運営しましたが売却しました。ITベンチャーを運営していたので、コカ・コーラ社からデジタルマーケティングの部署を作ってほしいという依頼があり、コカ・コーラ社で7~8年間、デジタルマーケティングを担当しました。

その後、マイクロソフト社でデジタル以外を含めたマーケティング全体の責任者となりました。約3年間でしたが、その間には『Surface』の国内販売をプロモーションしました。『Surface』は、世界中で日本市場での販売台数が1番多いのですが、その基礎を作ったといえるでしょう。

その後は炎上していたWELK問題の解決に力を貸してくれとDeNAに頼まれ、そこにもいました。そしてまた独立をし、今は個人の事業コンサルティングや日本eスポーツアワードの審査員、マーケティング技術コミュニティの理事などをやっています。

あとは若いベンチャーの顧問もやっています。Almondoは東京大学4年生の伊藤 滉太氏が作った会社ですが、東大松尾研の松尾 豊さんが技術顧問で、私が事業顧問をしているなど、今までの知見をフルに活用して若い人をサポートしていくのが今の私の目標となっています」。

2027年のeスポーツのオリンピックを契機に

社会的な注目度がさらに高まる

石戸:「幅広くさまざまなプロジェクトに取り組んでこられたのですね。eスポーツについて、もう少しお話を伺いたいと思います。私自身も教育に携わっており、eスポーツの教育的意義は非常に大きいと感じています。実際、海外では教育現場にeスポーツを導入する動きが広がっていますが、日本では依然として教育への活用に対してネガティブな見方が根強いように思います。江端さんからご覧になって、日本全体におけるeスポーツの捉え方にはどのような空気感があると感じられますか。また、実際に授業の単位として取り入れた際に、学生や保護者からはどのような反応があったのでしょうか」。

江端氏:「保護者の反応についてはまだ取れていないのでわからないのですが、仮説はあるのでお話をさせていただきます。eスポーツ全体は世界的に、ここ2~3年の間に大きく変わっていくと感じています。というのも、2年後の2027年にサウジアラビアでeスポーツのオリンピック大会が開かれるからです。通常のオリンピックは、夏期と冬期を4年ごとに偶数年で開催しています。そこで、奇数年にeスポーツのオリンピックを開催するのです。

国際オリンピック委員会とサウジアラビア政府が中心になって開催しますが、この意義は大きいと思います。日本もオリンピック委員会の中にeスポーツの部門ができ、eスポーツの代表選手が出てきているので、そこで大きな転換が起こるのではないでしょうか。特に社会的に大きな転換が起こると考えています。

サウジアラビアがeスポーツにかけている理由は地球温暖化で暑くなりすぎて、屋外でスポーツがなかなかできなくなってしまったことがあります。また、eスポーツは身体的能力で競い合う側面もありますが、基本的には機械を通じてコンペティションをします。性別、年齢、もちろん身体の障がいなどがある方々も一緒にできますので、非常に平等で公平です。

eスポーツの授業の中で、eスポーツが好きな理由を聞くと、『情報量がたくさんあり、同時に処理しなければいけないものがたくさんあるから面白い』という回答が多くあります。一般的なスポーツは一点に集中しながら行いますので、情報量が少なく、展開が遅いと感じられるかと思います。例えば、サッカーでゴールから遠いところでパスを回しているような展開は、あまり見たくないと思うのではないでしょうか。

メジャーリーグもこの間、制限時間を設けるピッチクロックを導入しました。あれも多分、展開が遅いという声が上がってきたのではないでしょうか。日本のプロ野球も導入するべきだと思います。

あともう1つ、面白かった回答として『審判が嫌だ』というのがありました。公平ではないこともあり、そもそも人の要素はいらないのではないかということです。

メジャーリーグでは、ロボット審判(AI審判)がストライク判定をやることを始めていまして、微妙なボールが投げられると『ストライクと言ったけれど、ちょっと外れていますよね』と判定されることが始まっています。ストライクやボールに関してはデジタルの審判を使おうという動きになってきていますが、このようにすると、若者にも、『スピードも上がったし、正確で不平等でなくなったからいいな』と思われる可能性があります。

インサイトとしては、人間が判定するものは不平等だから嫌だという思いが若者にあるというのは皆さんあまりご存知ないことですが、授業を始めて、実際の声を聞いてみたり、アンケートをとってみたりすると、そういう答えが出てくるという面白い事象があります」。

石戸:「eスポーツで単位が取れる状況になって、eスポーツをやりたいからiUに行きたいという学生も増えているのですか」。

江端氏:「かなり増えています。2024年のオープンキャンパスに、既にeスポーツチームの手伝いをしている学生が札幌と東京から来てくれたのですが2人ともiUに入学しました。2025年のオープンキャンパスでは、eスポーツに関する説明会に多くの方々が集まり、関心の高さが見て取れました。

先ほど高校の授業を受託し、提供していると申し上げましたが、多くの高校ではまだeスポーツに関する授業をやっていない、eスポーツ部がない状態です。それでも、その授業に出てくる生徒はとても多いので、世の中的に関心は高くなっていると思っています」。

iU、墨田区、インソムニアの三者で

墨田区をeスポーツの聖地にする

石戸:「2027年に向けて社会的にも盛り上がりを見せる分野で、早くから人材育成に取り組まれているのですね。eスポーツを教育に取り入れることで、eスポーツ関連の仕事に携わる人材を育成するという側面に加え、どのような職業に就いたとしても汎用的に活用できる力を育むという側面もあると思います。江端さんも、その両面を意識して取り組まれている、という理解でよろしいでしょうか」。

江端氏:「はい、もちろんです。eスポーツの教育的側面を十分、お話できていなかったと思います。eスポーツについて、多くの人は『一人でコンピューターに向かってやる』ものだと思っているでしょう。ところが、本来のeスポーツは違います。仲間と協力しながら、共同で対戦するものです。これがeスポーツだと思っています。

実際に何が違うかというと、まず、コミュニケーションが必要となります。自分一人だけでコンピューターと戦っているだけだと誰ともコミュニケーションはしませんが、そうではなく、『みんなが右に行っているけれども敵は左から攻めてきている』など、情報を収集・分析しながら、仲間と情報交換をしなければいけません。コミュニケーション能力が身に付きます。

それから、ゲームの中の用語には英語がすごく多いのです。その用語を『これは日本語でどういう意味だっけ?』と調べることで英語力も身に付くでしょう。

もう一つ、eスポーツはコンピューターのキーボードで打ちますので、キーボードを打つ速さもありますが、コンピューター自体の性能をアップし、0.1秒でも遅れがないようにコンピューターがきちんと動くように制御しなければいけませんし、オンラインの環境も整えなければいけませんので、コンピューターやネットワークに関する知識も身に付きます。もちろん戦術や戦略を考える力も習得できます。チームスポーツとしてeスポーツに取り組むと、そういった能力が非常に付くのです」。

石戸:「カリキュラムの設計にあたって、どのようなスキルや態度を育むことを重視されているのかについてもお聞かせください。主にコミュニケーション力、戦術・戦略を通じた論理的思考、さらには英語やコンピューターといったリテラシーなども養えるように設計されている、という理解でよろしいでしょうか。また、具体的にeスポーツ関連の仕事を志す学生にとっては、プロプレイヤー以外にどのような職業を想定しながら授業を設計されているのかについても伺いたいです」。

江端氏:「仕事に関しましては、先ほどお見せしたものをもう一度出させていただきます。エコシステム全体があるので、その中で自分の関心の領域を選んでもらえればいいと思っています。(▲写真17▲)

eスポーツの仕事の幅は広いものです。例えば、チームの中では営業力が必要です。それから、主催者との調整能力が必要ですし、施設を利用するときの企画力もありますし、選手のマネジメントや組織を運営する能力など、チームだけ見てもさまざまなことがあり、さまざまな領域で能力を生かすことができると思います。eスポーツの授業を通じて学んだことや身に付けたスキルなどを、例えば『自分は組織開発の仕事で活かそう』などと考えてもらえれば良いと思います。さまざまなeスポーツを題材にして興味を持ったことを、iUのインターン制度やラボを活用して、さらに高めていく、さらにスキルアップすることを目指していただきたいと考えています。

同じことをやる場合でも、『eスポーツだったら好きだからもっと時間を投じてもいいな』と思う学生も多く、それがモチベーションを維持する力にもなっています。そこを引き出していきたいのがこの授業の狙いです」。

石戸:「自分の『好き』から学びの範囲を広げていくことは、まさに理想的な学びの姿だと思います。これまで、カリキュラムを構築して単位認定を可能にし、学内施設を整備し、さらには地域に貢献するチームを立ち上げて世界へと挑戦するなど、幅広い取り組みを進めてこられました。そこでぜひ、今後の展望について伺いたいと思います。eスポーツを通じて『こうしたい』と描いていらっしゃる江端さんの野望を、お聞かせいただけますか」。

江端氏:「墨田区をeスポーツの聖地にすることです。これはどういうことを意味しているかというと、eスポーツの強いチームを作ることはもちろん、eスポーツを通じた街づくりや地域活性化を目指していきたいのです。

墨田区には国技館があって近くに多くの相撲部屋があり、それを目当てに来るお客さんは海外からも含め、たくさんいらっしゃいます。同じようにeスポーツを体験するために墨田区に来るという人たちを留学生や就労者も含め増やしていきます。そういった魅力的な街をiUと墨田区と『インソムニア』の三者で組んでやろうと考えています。これが1番大きな野望です」。

石戸:「すでに墨田区とはしっかりと連携を進められていますよね。他にもさまざまなプロジェクトを実施されていますが、中でも私が気になったのが『勝手にコンサル』です。ビジネスの世界で豊富な経験を持つ江端さんが、学生を指導しながら無料でコンサルティングを行うというのは大変ユニークで興味深い取り組みだと思いました。実際に学生と一緒に取り組むことで、企業のビジネスパーソンとして活動されていた頃とはどのような違いを感じていらっしゃいますか。また、大学という場で学生とともに進めたからこそ生まれた成果や特徴があれば、ぜひお聞かせください」。

江端氏:「私も、学生が何を考えているのか、どういうものに興味を持っているのか、については全て分かっているわけではありません。マーケティングでさまざまなことをやっている企業はありますが、今、日本の人口が減少していて、販促やブランディングで苦労されている企業が多いと思います。そこで、『こういうやり方もあるのだが、むしろこういう切り口でやった方がいいんじゃないか』というような、私も気がつかない側面から学生が提案してくるのは、自分にも勉強になります。そして、そうした提案、企画等を立案できる部署や組織を持っている企業は、まずありません。それが、学生と一緒に取り組んだことによる大きな気づきであり、メリットだと感じています。

そうした取り組みをしてみたことでの成果という視点では、星野リゾートが運営している株式会社推しメーターのRebファイブという施設です。あまり知られていませんが、我々が提案した後、推しメーターがプロデュースしました。

Rebファイブは若者が来るように運営している施設ですが、認知度も上がらないし若者も来ないということで、推し活を利用し、推し活をする人たちが集まり、みなが楽しんで帰っていく推し活ルームを作ったのです。『推し』が好きな人たちの間で、『こんな場所あるんだ。こんな楽しいことできるんだ。じゃあ我々も行ってみよう』とRebファイブを活性化する気運が盛り上がり、今、さまざまな施策が展開されています。それがプロモーションにもなり、大きな成果になっています」。(▲写真18▲)

eスポーツとZinnovationを通じて

学生の心に火をつけ、社会課題の解決に取り組む

石戸:「Zinnovationにも通じる点があると思いますが、江端さんからご覧になってZ世代の特徴はどのような点にあるとお考えでしょうか。先ほど『はっと気づかされることがある』とおっしゃっていましたが、思考方法や生活様式においても、デジタルネイティブとして生まれながらにデジタルと共に育った世代は、従来とは大きく異なるのではないかと思います。さらにZ世代は、コロナ禍を経験し、多感な時期に生成AIの登場にも直面しています。価値観や考え方が変化していくのも必然といえるでしょう。もちろん一言で語れるものではないと承知していますが、江端さんがこれまでの経験から『ここが面白い』と感じられている視点があれば、ぜひお聞かせいただけますか」。

江端氏:「Z世代はまだ働いていない人も多くいます。可処分所得が少ないから安いものが提供されると良いという価値観、コスパ意識があると思います。ただし、私が意外だと思うのは、SDGs環境で育ってきたからか、『これって環境にいいよね』という視点があるのです。あと、eスポーツをやっている人もそうなのですが、自分は健康的ではないという意識もあって、完全食や健康に良いもので、しかもSDGs的に優しいものを求めているようです。

そういったことは企業側ではあまり気が付いていません。そういったインサイトがありました。少々価格が高くても、自分にとって良いもので、社会を良くするのに貢献できるのなら活用するという意識があるようです」。

石戸:「私も強く共感します。私自身、若い世代と接する機会が多いのですが、生まれてから社会の成長を十分に実感してこなかった世代だからこそ、常に社会課題に囲まれて生きてきており、その分、社会課題に対する感度の高さには驚かされます。iUでは起業を志す学生も多いと思いますが、最近の学生による起業には、SDGs的な視点や社会起業的な視点が増えているように感じます。江端さんの周囲でも、そのような傾向は見られますか」。

江端氏:「みなそこに関わりたいと思ってはいますが、事業として成り立たせるのが難しい分野でもあります。この間、セブンイレブンに採用されたGivearthという、普段の買い物で寄付ができるプラットフォームも出てきていますが、みなやりたいとは思って挑戦しても、なかなか収益源がないところが大きな問題になっていると思っています。

『勝手にコンサル』を通じて、そういった機会も身に付けられないか、我々がやっている活動を『推しメーター』に繋げて事業にすることは続けていきたいと思っていますので、そこも、もっと展開できたらいいと思っています」。

石戸:「最後に2つ質問したいと思います。まず江端さんがeeスポーツ&Zinnovationで実現したい社会像について一言、いただけますか」。

江端氏:「若者は意外に活力を持って新しいものに精力的に取り組んでいます。それを日本の社会に浸透させていきたいというのが一番の希望です。下の方を厚くして上を押し上げていく構造が作れると、日本の将来も明るいと思っています。それを私が自分で授業としてやるよりも、学生の心に火をつけてやってもらう方がいいと思っていて、今このような活動やっています」。

石戸:「先ほどのお答えにもつながるかと思いますが、2つ目の質問です。iUやB Labでは、社会との接点を通じて『どのように社会を実現していくか』を常に考えています。江端さんが目指す実装したい社会に向けて、社会全体や産業界、そして学生など、多くの皆さんに向けたメッセージをぜひいただけますか」。

江端氏:「やはり大学は教育の場としてあるのですが、それ以外の役割もあると思っています。この前、iUの授業にフジテレビの清水 賢治社長と堀江 貴文さんに来ていただき、講演してもらいました。2人とも知っていたから実現できたのですが、大学の授業という範囲の中で安全に安心して話ができるところは大きいと思います。大学では、こういった社会問題の直接解決になるようなものもできると思っています。

あと、今、MediAlphaという、iUの学生が起業して作った会社とコミュニティを作ろうと思っていますので、iUについても色々と発信もしていこうと思っています。iUの中で行われている企業活動や私の持っている今までの経験値を若い人と繋げて、それをいかに活用できるかに挑戦したいと考えており、さまざまな人と対談や経験をすることで、『勝手にコンサル』だけではなく、事業を推進しているiUの卒業生やiUの中で起業している人たちが本当にコンサルできるように、社会と学生のリアルな橋渡しの役割ができると思っています。

この役割は普通の大学の研究とは若干違います。けれども、これからさらにグローバル化してIT化していく社会の中では必要だと考えておりそれを推進していきたいのです。それをiUやB Labのエコシステムを利用して一緒に進められたらと思っています」。

石戸:「どうもありがとうございました。理想的な学びの場をつくられていることを強く感じました。人と企業、さまざまな人々と多様な組織をつなぎ、新しい社会を描くきっかけとなるプラットフォームを提供しているのが、江端さんのeスポーツやZinnovationのプロジェクトなのだとよく理解できました。本日は貴重なお話をありがとうございました」。